循環器科

心臓病診療

心臓は生命維持のために最も欠かせない臓器です。心臓は5分でもその鼓動を止めれば動物は死に至ります。心臓病は、末期になるまで全く症状を示さないことがほとんどです。言い換えると、症状が出たときは末期の可能性が高いのです。定期検査を行い、早期に発見をして治療をはじめていきましょう。

当院では心臓の病気を総合的に判断するために心臓病検診を行っています。心電図・レントゲン・超音波検査がセットになっています。

検査について

検査の流れ

-

Step01

8:30~11:00

来院(預かり) -

Step02

12:00~16:00

検査 -

Step03

16:00~19:00

検査説明

※費用は¥11,000(税込み)になります。

検査の種類

身体検査

一般的な身体検査をし、心臓と肺の聴診を行います。

心臓病では多くの場合、聴診器で雑音が聴取されます。

心雑音とは心臓内の血の流れが乱れる音で、音の発生部位や雑音のタイミングから病気の候補が絞り込めることもあります。

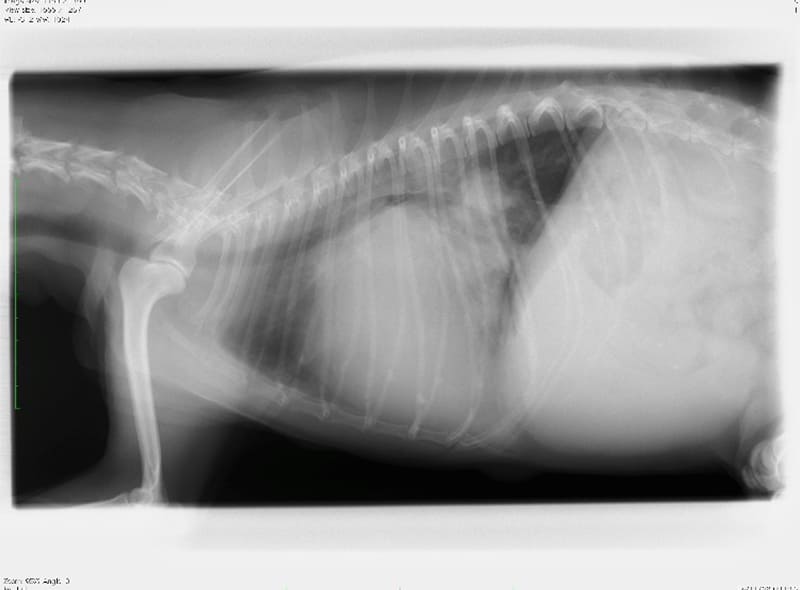

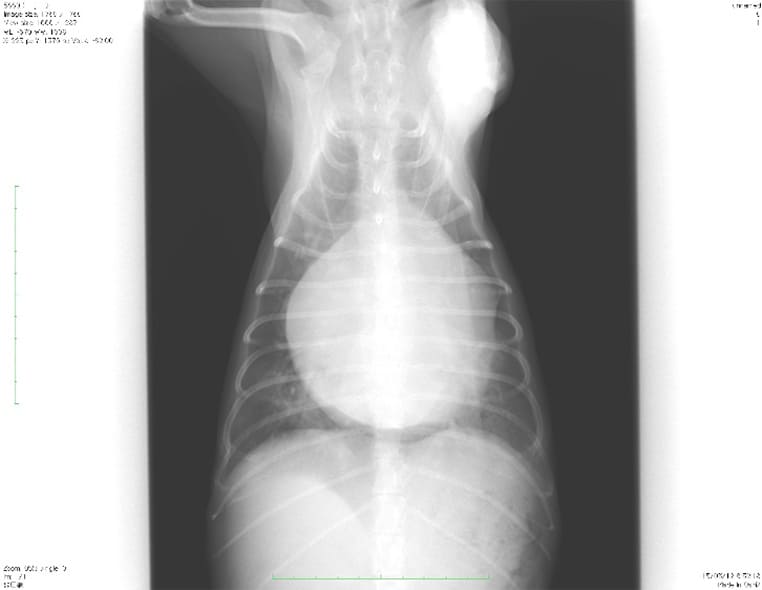

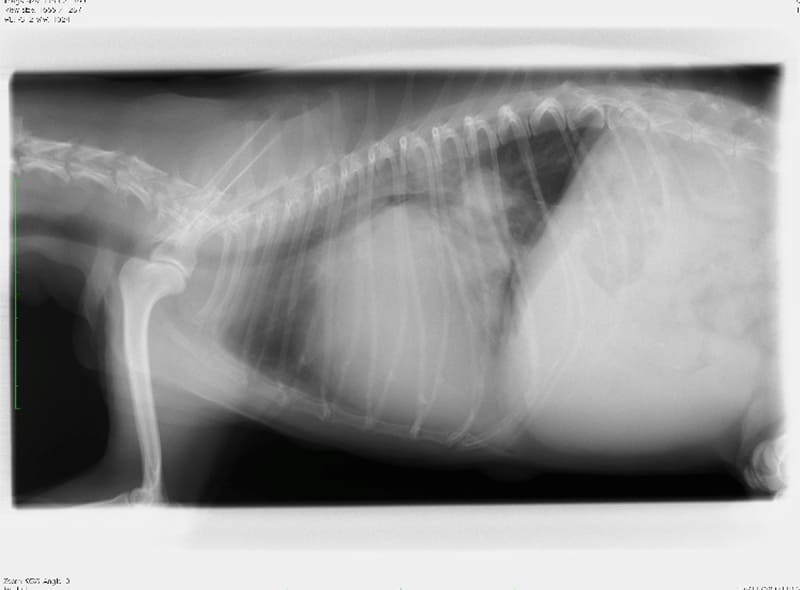

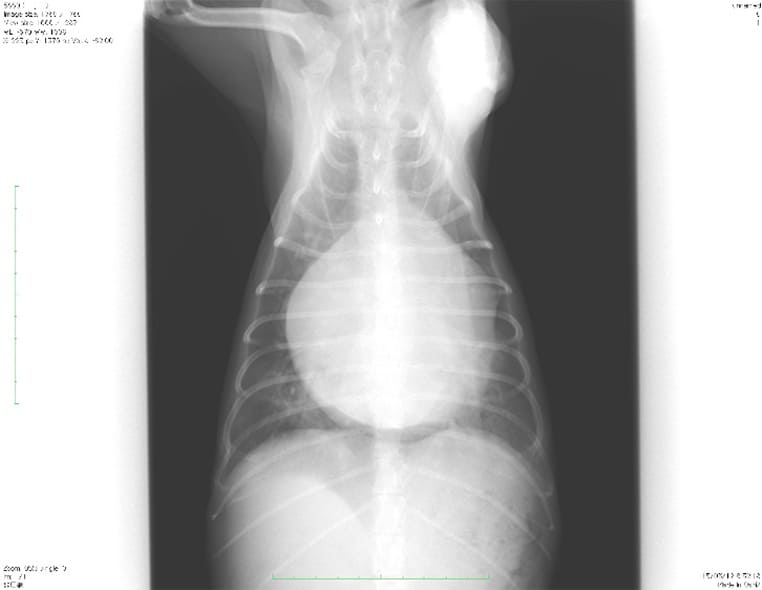

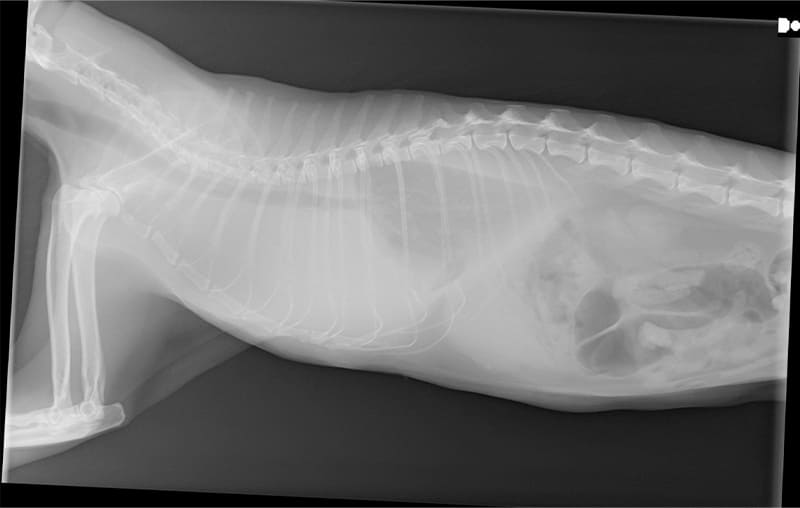

レントゲン検査

心臓の大きさや形、血管の太さ、肺や気管支などの呼吸器を評価する検査です。心不全が進行すると肺に水が貯まり(肺水腫)レントゲンで肺野が白くなります。

心臓が肥大することによって圧迫し、咳を悪化させることがあります。

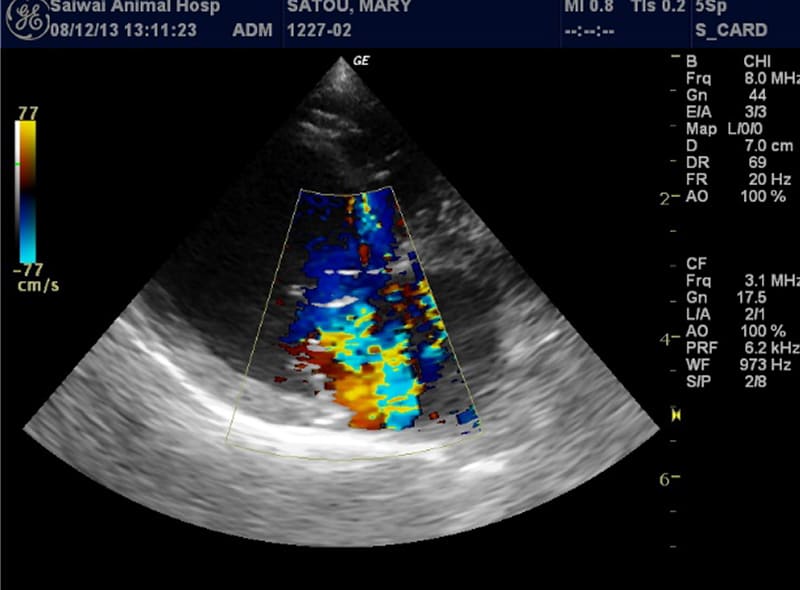

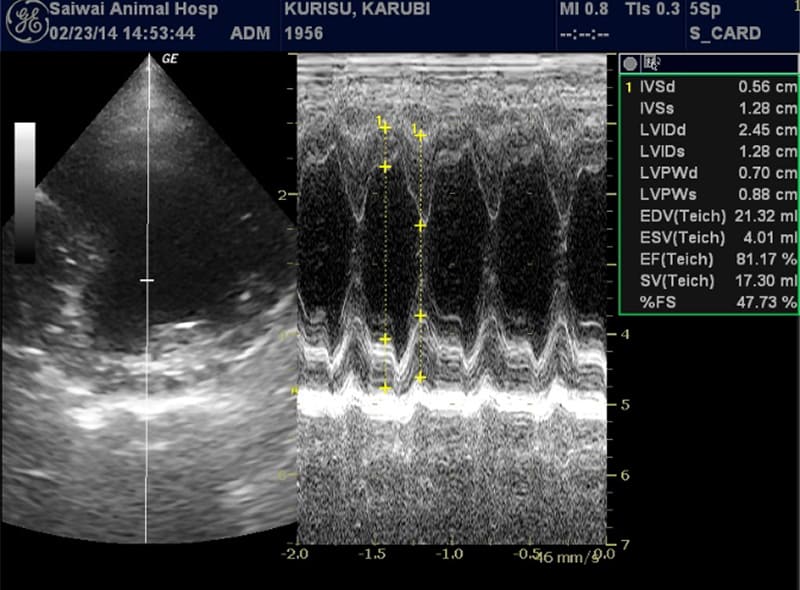

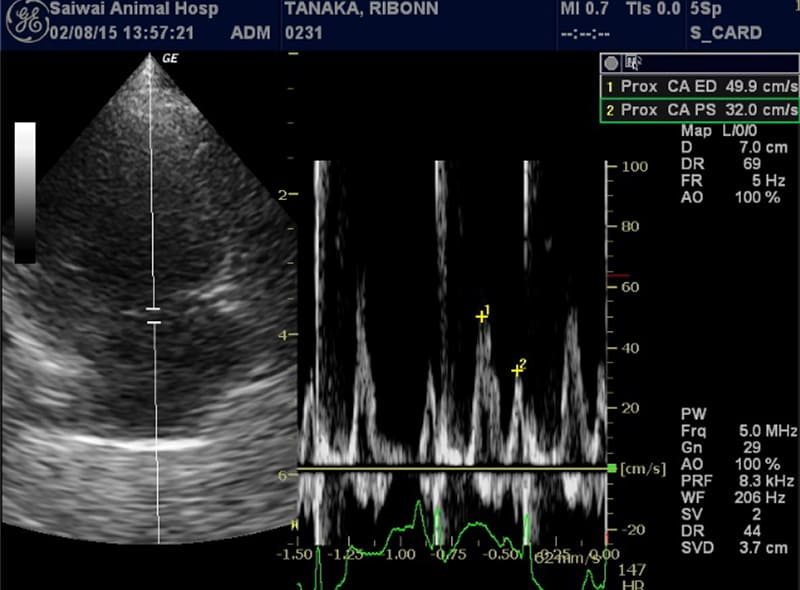

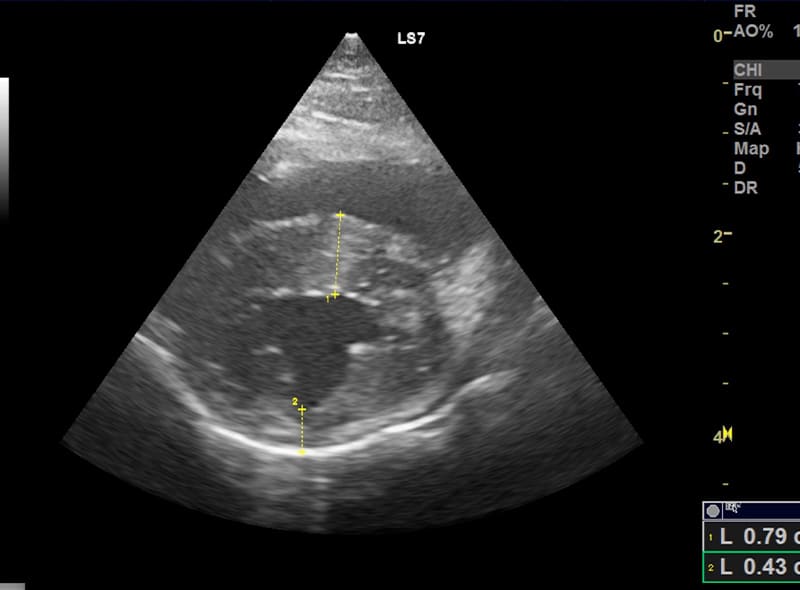

超音波(エコー)検査

心臓のリアルタイムの動きや、心機能を評価する検査です。当院ではカラードップラーエコーを用いることにより、各血管の血流速度や、心臓内の逆流の有無・心臓の収縮力を把握することが可能です。

この検査により、心臓病の種類や重症度などを把握することができます。

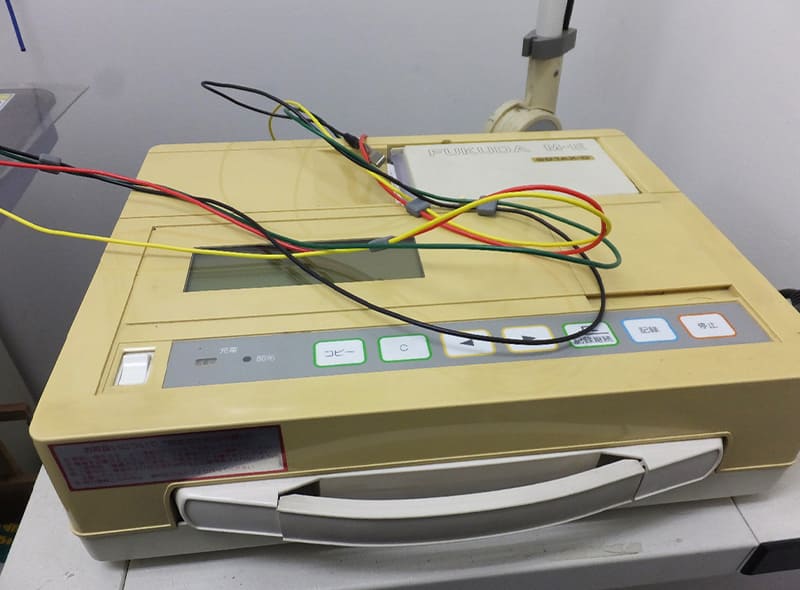

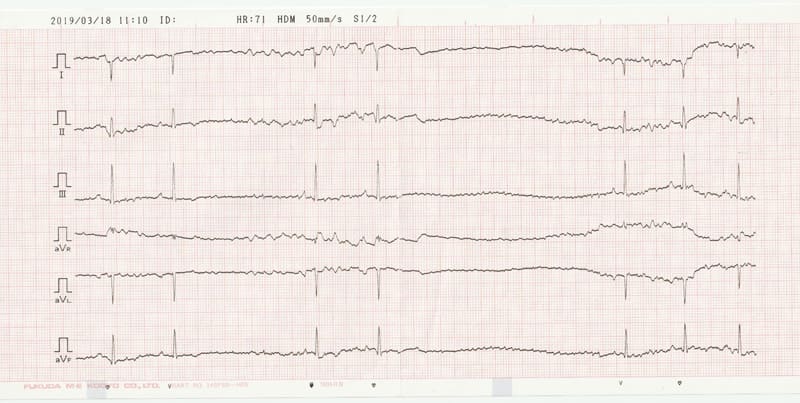

心電図検査

不整脈の診断や、心臓のどの部分に負担がかかっているかを判断するための検査です。

不整脈の種類によって使用する薬が変わることがあります。

血液検査

心臓の特殊検査として心臓バイオマーカーであるNT-proBNPがあげられます。NT-proBNPは、心筋への負担を数値で表したもので、心不全の重症度評価や心臓病の早期診断としても有用です。健康な動物で上昇している場合は、今後心臓病が発症、もしくは重症化することが予想されます。

治療について

内科的治療

お薬やお食事療法で心臓の負担を減らしていきます。心臓病を治すわけではありませんが、お薬を使用することで症状を和らげ、病気の進行を遅らせ、より快適に長生きさせてあげることを目的としています。 病気の種類や状態によりお薬の種類や量を調整していきます。

血圧を下げる薬や、利尿剤、強心剤、気管支拡張薬などを使用します。

レンタル酸素室(テルコム)

ご自宅で酸素ハウスのレンタルをすることが可能です。詳しくはホームページへ

外科療法

動脈管開存症や心室中隔欠損症などの生まれつきの心疾患や、僧房弁閉鎖不全症・房室ブロックなどの後天性心疾患で適応となることがあります。

高度な設備を持つ施設でしかできない手術も多いため、適応であった場合、大学病院などの専門施設をご紹介致します。

代表的な心臓病

僧房弁閉鎖不全症

犬で一番多い心臓病です。心臓は4つの部屋に分かれています。部屋と部屋の間には扉があり、血液が逆戻りしないようにしています。その扉を弁といいます。年齢とともに弁が壊れてしまい、血液がうまく流れなくなると様々な障害がでてきます。

はじめの症状として、疲れやすくなる、咳がでるなどの症状があります。主に小型犬に多く、キャバリア、マルチーズ、シーズー、チワワなどが好発犬種としてあげられます。早期に内科療法をすることにより、進行を遅らせることが可能です。

また、10才以下で重度な弁の変性がある場合、外科療法も対象となることがあります。

拡張型心筋症

大型犬に多い心臓病です。心臓の筋肉が薄くなることによって血液を送り込む力が弱くなる病気です。進行すると腹水や胸水が溜まり、不整脈が出て、突然死することもあります。強心剤や血管拡張剤で症状を緩和します。

肥大型心筋症

猫の心臓の病気で多く認められる心筋症の一つで、心筋が厚くなってしまうことにより心臓の内腔が狭くなり血液の循環が悪くなる疾患です。

メインクーンなどでは遺伝的に起こりやすく、甲状腺などのホルモン疾患によって発症したりします。レントゲン検査や超音波検査、場合によっては血液検査により判断することが可能です。

健診時に偶然見つかることも多く、無症状のまま寿命を終えることもありますが、急激に悪化し心停止してしまう場合など様々です。

胸水がたまり呼吸が苦しくなり、緊急で来院される場合があります。

また、循環不全の影響により心臓で血栓という血の塊ができ、後肢の血管に詰まり、動脈血栓塞栓症という病態を引き起こすこともあります。

血栓塞栓症は発症してから数時間以内に血栓溶解剤を注射しなければなりません。すぐに治療するためには薬が病院に常備してある必要があるのですが、非常に高価な薬ですので全ての病院に常にあるとは限りません。

当院では血栓溶解剤を常備しています。

大動脈弁狭窄症

大動脈という大きな血管の一部が狭窄し、血液の流れが悪くなることにより起こります。

聴診で雑音を見つけ、エコー検査により確定診断をします。

進行具合によって外科手術・内科療法・経過観察を選択します。

肺動脈弁狭窄症

肺動脈という大きな血管の一部が狭窄し、血液の流れが悪くなることにより起こります。

聴診で雑音を見つけ、エコー検査により確定診断をします。

進行具合によって外科手術(バルーンカテーテルによる拡張)・内科療法・経過観察を選択します。

心室中隔欠損症・心房中隔欠損症

心臓の左と右を隔てている壁の一部に穴が開いた先天性の病気です。

聴診で雑音を見つけ、エコー検査により確定診断をします。

軽度な場合は経過観察、重度であれば外科手術が必要です。外科手術が必要な場合は専門の病院を紹介します。

房室ブロック

心臓は一定のリズムで収縮と拡張を繰り返し、全身に血液を送っています。房室ブロックとは心臓の電気刺激がうまく伝わらず、心臓が収縮しなくなる状態です。

1度~3度の房室ブロックがあり、心電図で確定診断します。

軽度であれば薬での内科療法、重度であればペースメーカーの設置が必要になります。ペースメーカー植え込みの際は専門の病院をご紹介します。

肺高血圧症

肺動脈の圧力が高くなる状態を言います。肺動脈は血液を右心室から肺へ送る大きな血管です。

呼吸器や心臓の様々な疾患から起こり、腹水の貯留や失神などがおこります。

エコー検査で肺動脈の内圧を測定し診断します。

基礎疾患の治療やシルデナフィルという薬で治療します。

胸水症

胸水とは胸部にある肺と心臓の外側に液体が貯まっている状態を言います。

胸水が貯まると呼吸が早くなり、疲れやすくなります。

緊急に針で水を抜き、酸素吸入が必要です。

原因は腫瘍・乳び胸・外傷・ウィルス感染(FIP)・細菌感染・心臓疾患・低蛋白等

様々です。原因によって治療法が異なります。

ケンネルコフ

所謂風邪です。ペットショップ等で集団生活をしている状況で免疫力の弱い子犬が感染します。こじらせると肺炎になってしまうこともありますが、大抵は軽度で治療によって完治します。

状態によってお薬やネブライザー等の治療をします。

肺炎

ケンネルコフの悪化・誤嚥等によっておこります。

咳や呼吸困難がみられます。

抗生剤・鎮咳剤・気管支拡張剤・抗炎症剤等を投与します。

状態によっては酸素吸入やネブライザー治療が必要な場合もあります。

気管虚脱

気管という空気の通り道が狭くなることで呼吸困難・咳がでます。

ガーガーとアヒルが鳴くような咳が特徴です。高齢の小型犬に起こりやすいです。

軽度であれば薬やネブライザーでの内科療法、重度であればステント設置の外科療法が必要になります。ステント設置の際は専門の病院をご紹介します。

猫喘息

呼吸困難を起こす緊急疾患です。

寄生虫・花粉・ハウスダスト・食物等によるアレルギーが原因とされます。

ステロイドの注射、酸素吸入等が必要です。