消化器科・内視鏡

消化器科・内視鏡について

人間の検査や治療では一般的な内視鏡ですが、動物病院ではまだあまり活用されていません。理由は内視鏡が高価な機械ということと、使用するのにある程度の技術が必要なことです。

内視鏡は検査時に直接病変を確認できるために食道や胃ガン・炎症性腸疾患などの診断が可能になりました。また検査だけでなく、簡単な処置ができるのも特徴です。胃の中にまで入ってしまった竹串やボールでも、お腹を切らずに取り出すことができますので日帰りの処置も可能です。内視鏡はスコープを口から挿入するので手術に比べ身体への負担が非常に少なく動物に優しい手技ですが、手術時と同様、全身麻酔は必要になります。

内視鏡による異物の回収

動物は焼き鳥の竹串やおもちゃなどの異物を誤飲してしまう事がよくあります。内視鏡はお腹を傷つけずに胃内異物を回収することが可能です。

内視鏡で回収出来れば開腹手術に比べ身体への負担が非常に少なく、通常日帰りでその日から普段の食事を与えて頂けます。

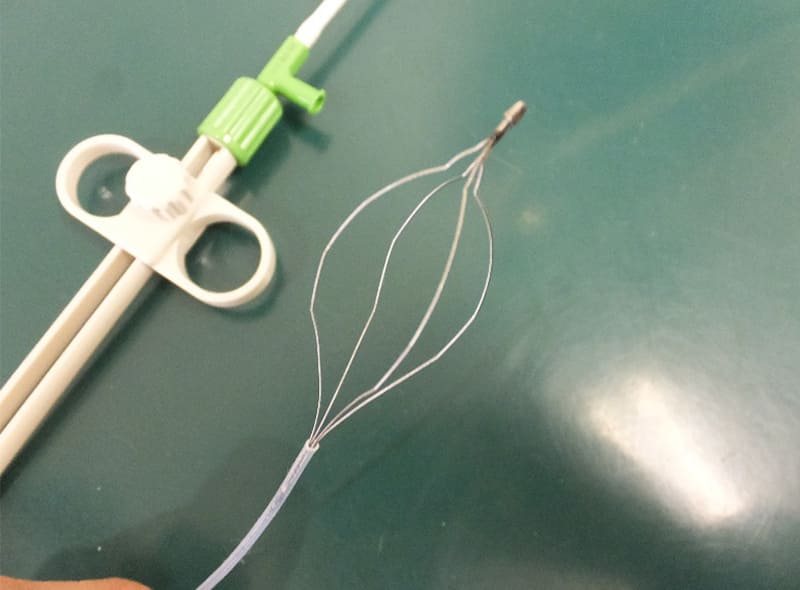

回収に使用する器具

-

把持鉗子

ビニールや布、竹串などの異物を掴んで回収します。

-

バスケット把持鉗子

丸い異物、滑りやすい異物を包み込んで回収します

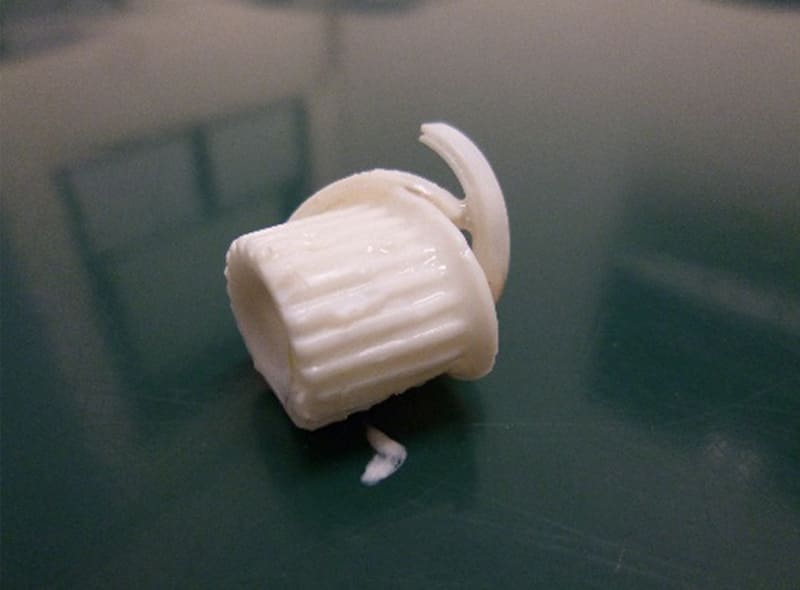

胃から回収した異物

プラスチックのふた

竹串

ゴム栓

内視鏡による生検

生検鉗子

「生検鉗子」を使って、胃や十二指腸の粘膜をこの鉗子で掴み組織片を採取し病理組織検査を行います。胃癌や炎症性腸疾患を診断できます。

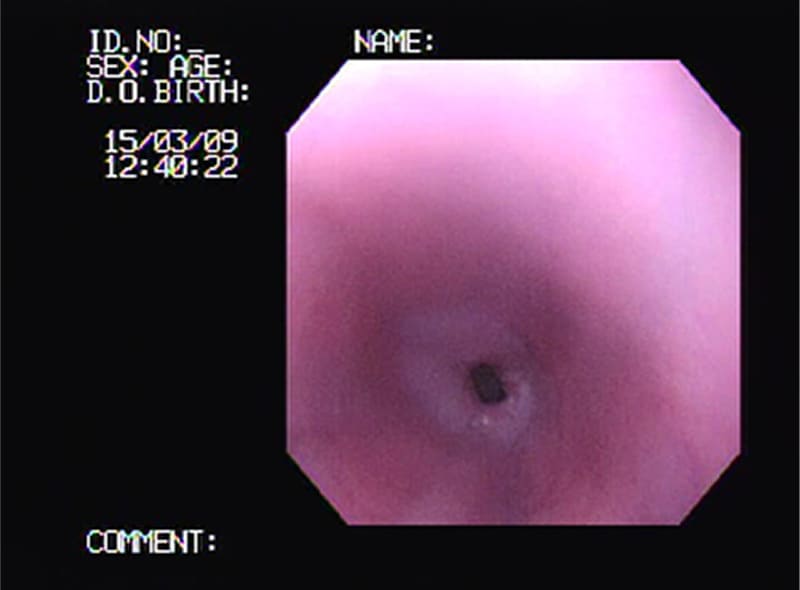

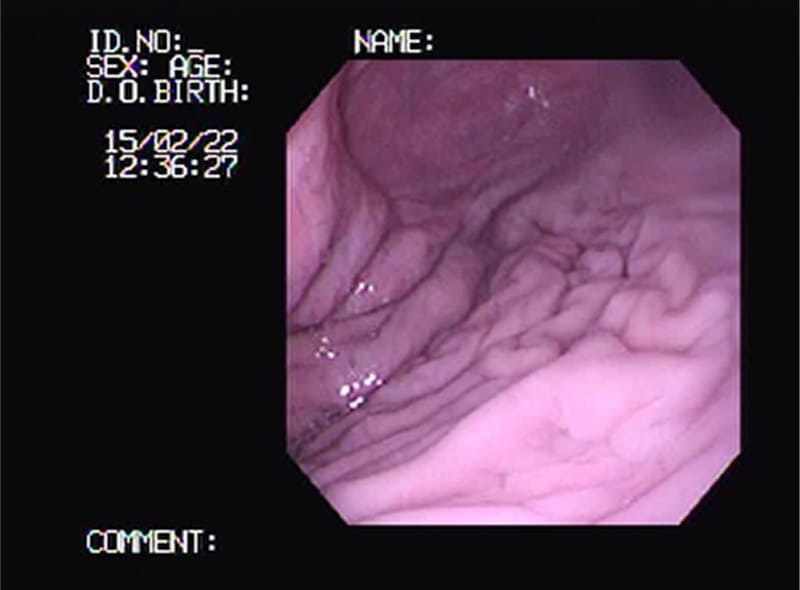

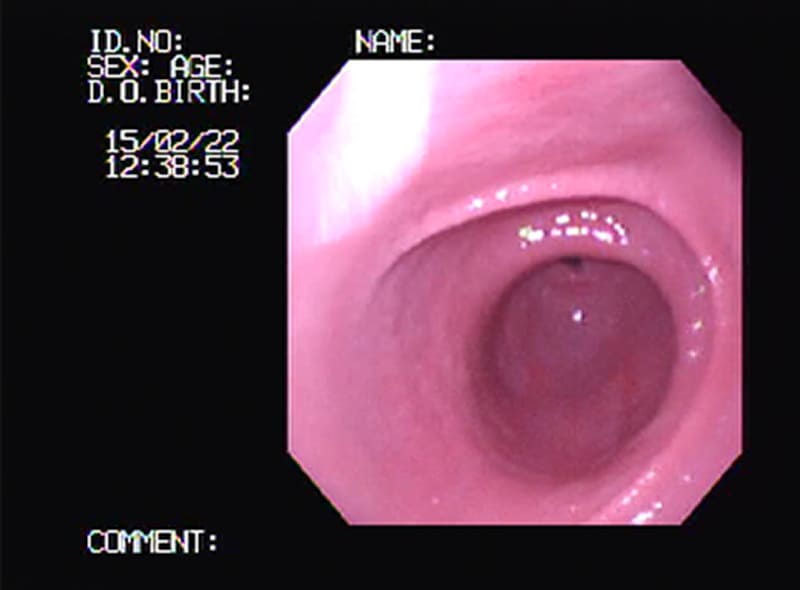

診断の様子

食道

胃

十二指腸

内視鏡生検でわかる病気

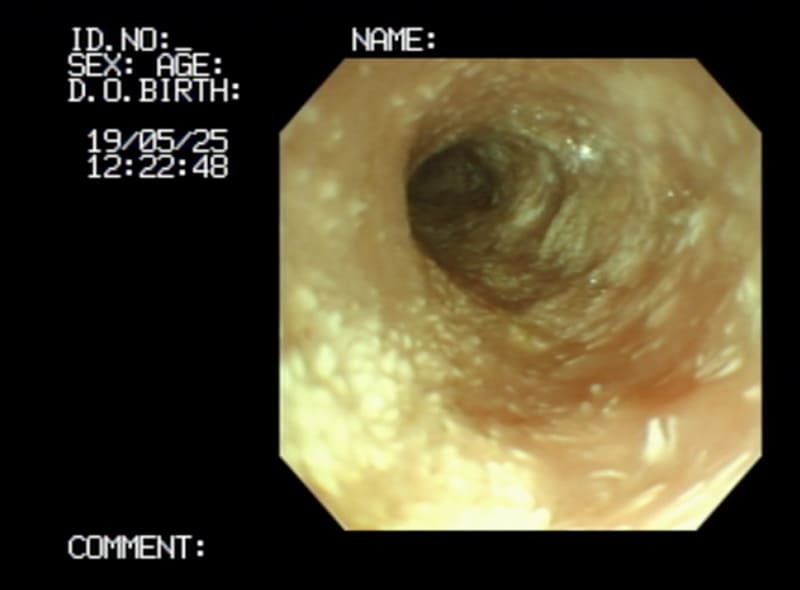

リンパ管拡張症

腸リンパ管拡張症は、腸管のリンパの流れが何らかの原因で妨げられ、リンパ管が異常に拡張してしまう病態のことです。

その結果、腸管内にタンパク質や脂質といった栄養成分を含んだリンパ液が漏れ出てしまい、タンパクの成分であるアルブミン濃度が低くなってしまう低アルブミン血症を引き起こします。症状としては、下痢や腹水貯留に伴う腹部膨満、削痩などが見られます。

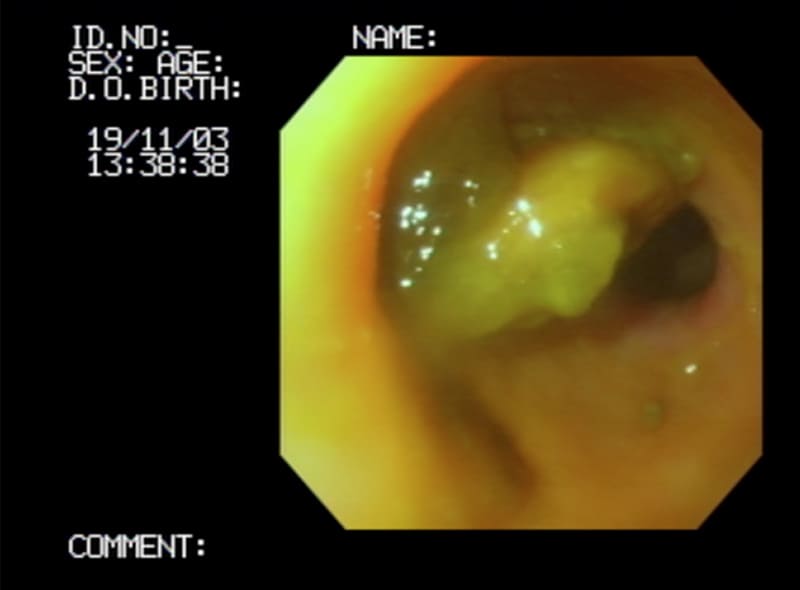

診断のためには、内視鏡検査が必要です。内視鏡検査では、小腸の粘膜に白色の粟粒性病変という粒々したものが認められます。この部分の腸の粘膜を生検鉗子で採取し、病理検査に提出することで診断することが可能です。

治療には食事療法やステロイド剤、利尿剤などの薬を使うことがあります。

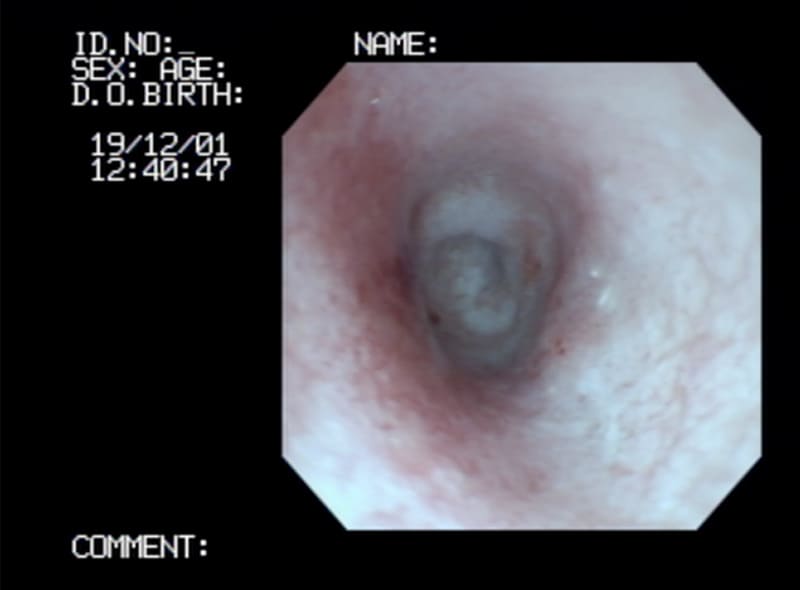

炎症性腸疾患(IBD)

炎症性腸疾患とは胃や腸管(小腸、大腸)の粘膜に炎症が引き起こされることにより消化器症状が認められる疾患です。症状としては、嘔吐や下痢、食欲不振や体重の減少などが認められます。診断のためには、消化器症状が引き起こされるほかの疾患の除外が必要です。

食物アレルギーや寄生虫疾患などの可能性を除外し、内視鏡検査での粘膜における炎症反応が認められた時に、総合的に判断して診断をします。

治療法としては、食事療法や抗生物質、ステロイド剤やその他の免疫抑制剤など、治療反応を見ながら投薬を行っていきます。

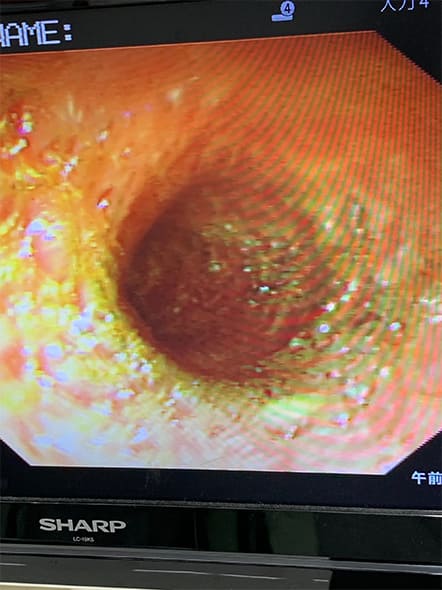

腸リンパ腫

リンパ腫は多中心型、皮膚型、縦郭型、腎臓型、中枢神経型、消化管型・・・と、どの臓器にも発生しますが、消化器型は多中心型と比べて診断が難しいと言われています。

当院では無麻酔下での細胞診、麻酔下での内視鏡検査、麻酔下での試験開腹のいずれかの方法で確定診断をします。

本症例は麻酔下の内視鏡生検にてリンパ腫が確定されました。

結腸ポリープ

大腸内に発生したポリープです。

ミニチュアダックスフンドに多く発生します。

血便が続く場合は大腸腫瘍を疑います

消化器の病気

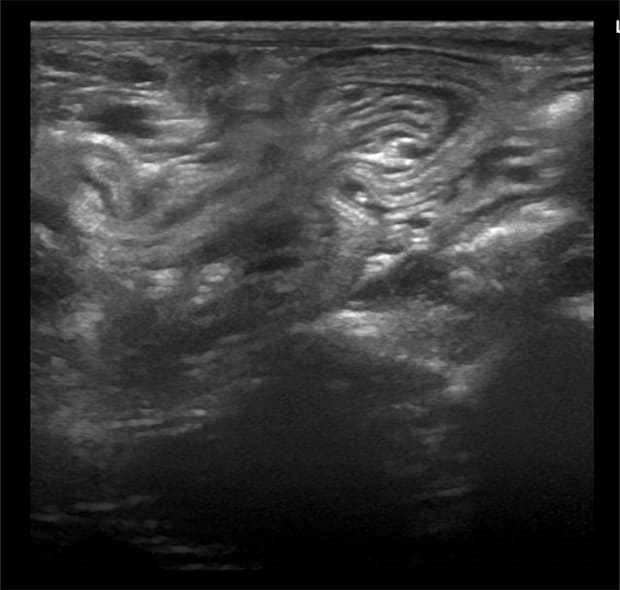

慢性膵炎・急性膵炎

膵臓と呼ばれる消化酵素を出す臓器が炎症を起こすことにより起こります。

嘔吐・下痢・肝障害や黄疸などの症状がでます。重症化すると命にかかわることもあります。

血液検査・エコー検査により診断します。

軽度な膵炎は点滴や内服で治療しますが、重度な膵炎は入院が必要なこともあります。

膵炎に非常に効果がある薬としてブレンダがあります。ブレンダは5日連続投与が必要です。

膵外分泌不全

膵臓と呼ばれる消化酵素を出す臓器が消化酵素を出せなくなることで起こります。

食べ物を食べても消化できないので慢性的な下痢が続き、食欲はあるのに痩せてきます。若い犬に起こることが多いです。

血液検査(TLI)により確定診断します。

食事に消化酵素を混ぜ、消化の良い低脂肪食を与えます。

生涯に渡る治療が必要です。

腸内寄生虫症

瓜実条虫(サナダムシ)

長い寄生虫で小腸に寄生します。身体が片節という節に分かれていて、片節が切り離されて便の中に排泄されます。片節が瓜の実の形をしているので瓜実条虫と呼ばれます。

ノミが媒介する寄生虫なので駆虫と共にノミ予防もセットで行います。

回虫

小腸に寄生する2センチほどの白い寄生虫です。

胎盤感染・乳汁感染・経口感染で感染します。

駆虫薬で治療します。

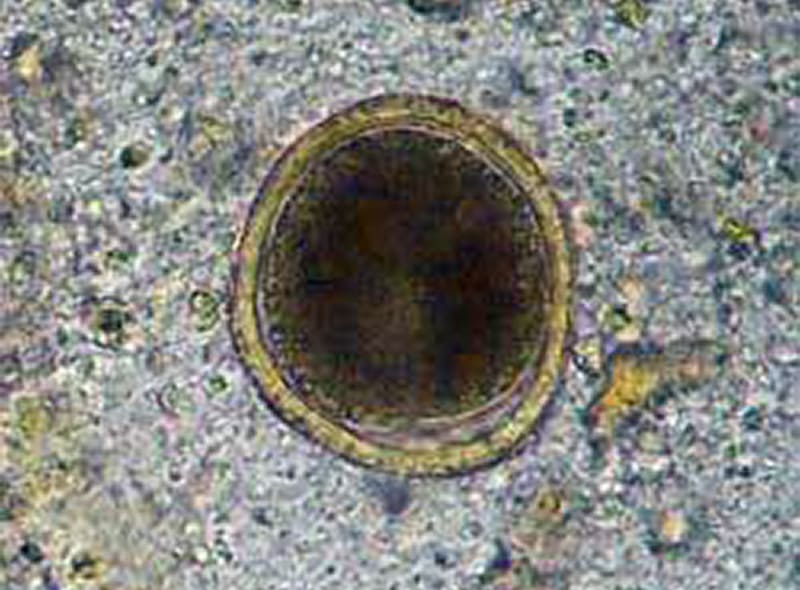

鞭虫

盲腸に寄生して下痢や血便を起こします。顕微鏡で虫卵を確認します。

治りにくい寄生虫ですので繰り返し駆虫薬を投与します。

鉤虫

胎盤感染・乳汁感染・経口感染・皮膚感染で感染します。

大きな牙を持ち、小腸内の絨毛に食いつきます。

下痢・血便を起こします。

治りにくい寄生虫ですので繰り返し駆虫薬を投与します。

コクシジウム

目に見えない小さな寄生虫です。

便に出た卵(オーシスト)の経口感染により感染します。

下痢・血便を起こします。

オーシストは抵抗力が強く、塩素やアルコールでは死滅しません。

便で汚れた食器やトイレは熱湯消毒が必要です。

(※熱湯が使える素材ということを確認してください)

ジアルジア

扁平で8本の鞭毛を使って腸管内を遊泳します。経口感染により感染します。

顕微鏡で診断するのですが、タイミングによっては発見できない場合があります。

何度検便しても診断できない場合は抗原検査・遺伝子検査を行います。

トリコモナス

ジアルジア同様、小腸に寄生して下痢を起こします。

顕微鏡で診断するのですが、タイミングによっては発見できない場合があります。

何度検便しても診断できない場合は遺伝子検査を行います。

胃内異物・腸内異物の外科的手術

食道内異物

食道内におやつが詰まっています。流涎や吐き気があり、吐きたくても吐けません。

梨・リンゴ・ジャーキー・犬用ガムは特に危険です。

食道は消化酵素がないので時間が経っても溶けません。内視鏡で摘出する必要があります。

胃内異物

胃の中に飲み込んだ異物で、内視鏡で摘出できないもの(大きいもの・滑って把持できないもの)は胃切開になります。

小腸内異物摘出手術

糸状の異物を飲み込んでしまった猫ちゃんです。糸が小腸に絡まってしまうと腸が裂けたり壊死してしまいます。早めであれば内視鏡で取り出せますが、時間が経つとお腹を開けなければなりません。猫はおもちゃや紐が大好きなので、十分注意しましょう。

腸重積

腸が陥入して二重になってしまったもの。

激しい嘔吐により衰弱します。

開腹して陥入した腸を戻します。

胃拡張

胃の中にガスが大量にたまり、苦しくて吐きたくても吐き出せません。放っておくと胃や脾臓が壊死し、ショック状態になり、死に至ります。今回は内視鏡で胃の中のガスを抜き、洗浄して元気になりました。

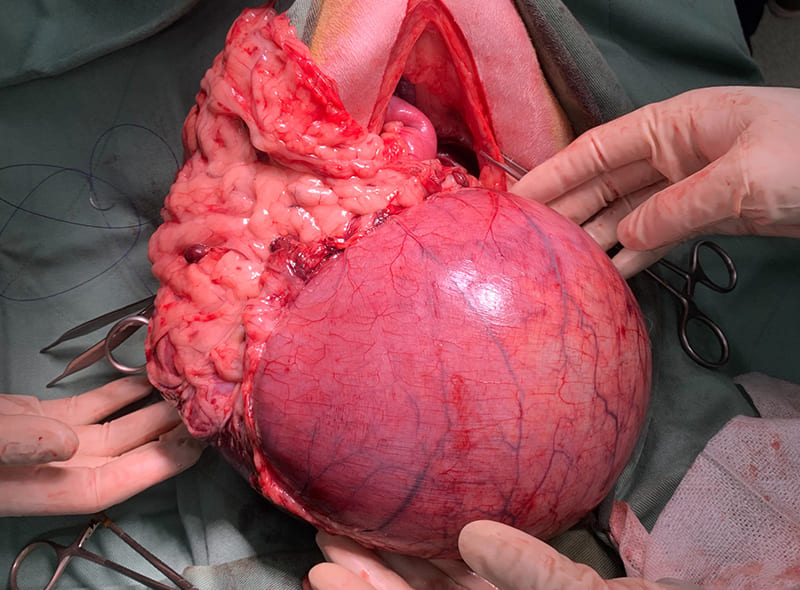

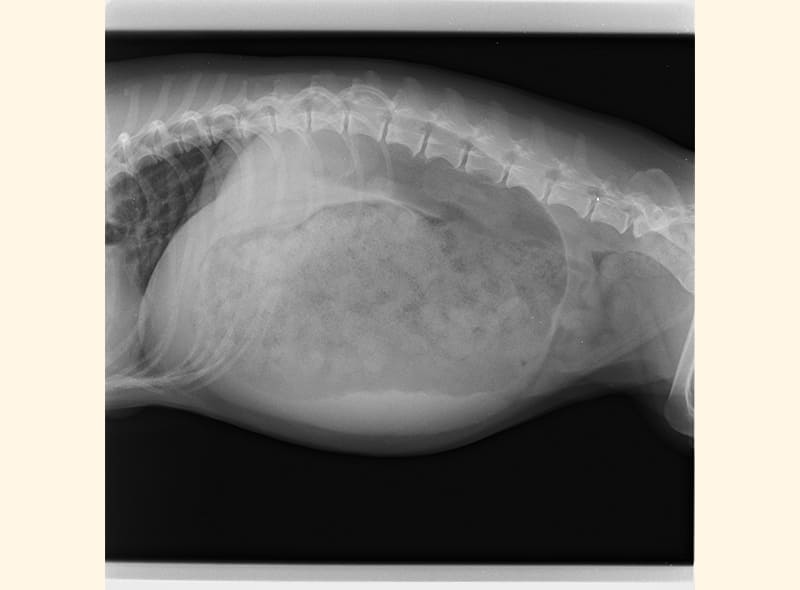

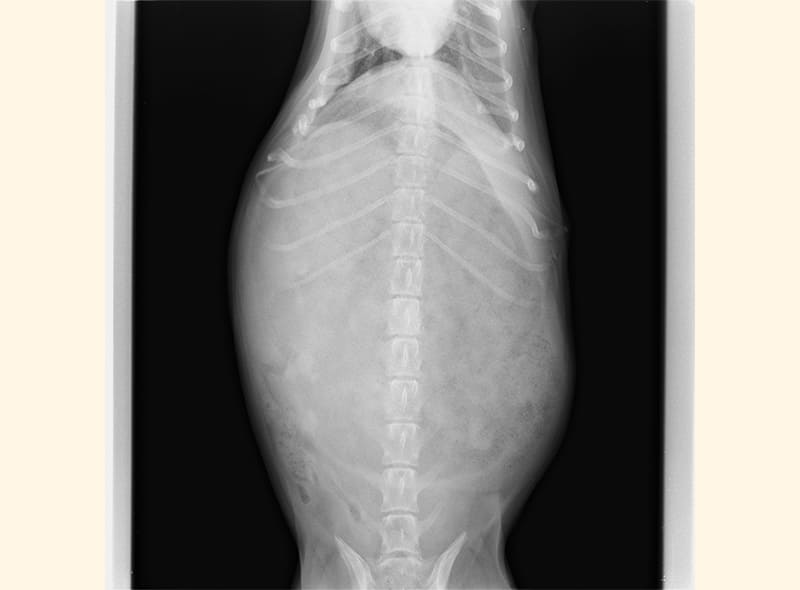

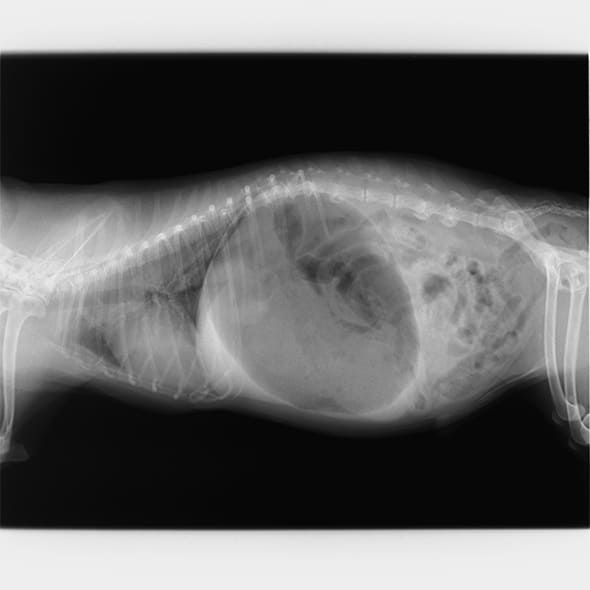

胃拡張・胃捻転症候群

胃が拡張したのちねじれが生じることにより、胃の中のガスや内容物の排出ができなくなり、拡張した胃により血管が圧迫され心臓への血流が阻害されることでショック状態に陥る致死性の高い病気です。

胸の深い大型犬(ジャーマンシェパードやセントバーナード)に多いと言われていますが、当院では、ミニチュアダックスフンドやウェルシュコーギー、ラブラドールレトリバーでの発症を認めております。

治療を実施しても死亡率は15~68%とも言われており、また再発もしやすい疾患です。

下記の症状が認められる場合には注意が必要です。

- 落ち着きがなく呼吸が荒い

- 涎を流している

- 吐きたい素振りを見せるが中身が出てこない

- お腹がパンパンに膨れ上がっている

- 口の粘膜の色が白くショック状態である

当院では、全身状態を確認した上で、胃内の貯留ガスを針を刺して抜き、必要に応じて早急に開腹手術を実施しています。

捻転した胃を整復し、内容物を排出させ、内視鏡にて開通を確認後、腹壁に胃を縫い付ける胃腹壁固定術を実施しています