皮膚科

皮膚科診療について

動物病院に来られる患者さんで一番多い病気は何でしょう?答えは皮膚病です。

それだけ痒みや脱毛で困っている方が多いのです。きちんと診断すればすぐに治るもの、一生付き合っていかなければいけない皮膚病、人に感染するもの、命に関わるもの・・・・。

皮膚病は様々です。きちんと診断して、治療もしっかりしていきたいものです。

代表的な皮膚炎

-

寄生虫性

- アカラス(ニキビダニ)

- 疥癬

- ノミ・マダニ・シラミ

-

感染性

- 膿皮症

- マラセチア

- 皮膚糸状菌症

-

角化異常

- 脂漏症

-

内分泌性

- クッシング症候群

- 甲状腺機能低下症

- アロペジアX

-

遺伝性

- パターン脱毛

- カラーミュータント

- 皮膚無力症

-

自己免疫性

- 天疱瘡

- 皮膚筋炎

- エリテマトーデス

- 薬疹

- 無菌性結節性脂肪織炎

-

精神的

- 肢端舐性皮膚炎

- 猫の心因性脱毛

-

過敏症

- 食物アレルギー

- アトピー性皮膚炎

- 猫好酸球性肉芽腫

診察の流れ

皮膚病の診断は一つ一つ手順を踏んで行わなければなりません。難治性の皮膚病だと診断し費用をかけて治療していたら、実はすぐに治る皮膚病だった・・・ということがあってはならないからです。手順を踏んで診断することは無駄ではなく、実は治療の最短ルートなのです。当院では以下のように診断を進めていきます。

-

Step01

寄生虫・細菌・

真菌の感染はないか? -

Step02

シャンプーや薬に対する

反応はどうか? -

Step03

ホルモン異常はないか?

-

Step04

アトピーや

食物アレルギーはないか? -

Step05

皮膚生検が必要な

自己免疫性の病気がないか?

アレルギー性皮膚炎(食物アレルギー・アトピー性皮膚炎)

身体には外部から侵入する細菌やウィルスを排除する力があります。病原体を排除しているだけのうちは良いのですが、ある物質に過剰に反応して身体に悪影響を及ぼすことをアレルギーと言います。アレルゲンになりうる物質は基本的に全ての物質です。花粉・食物・虫・ハウスダスト・・・・。

皮膚アレルギーは目の周り・口・脇・内股・耳などの皮膚に赤み・痒みを起こして夜も眠れない状態になります。皮膚アレルギーの代表的なものとして『食物アレルギー』『アトピー性皮膚炎』があります。

食物アレルギーはアレルゲンを除去した処方食を食べることで治療可能です。

アレルギー性皮膚炎治療のポイント

アトピー性皮膚炎は完全に治すことが難しい病気です。ただし、状態をかなり良い状態で維持することは可能です。きちんと・丁寧に・根気強く治療をしていけばきっと満足できる状態になるはずです。色々試したけれど治らない、薬の副作用が心配、等お困りのことがありましたら何でもご相談ください。治療も年齢やかけられる費用によって様々な選択肢をご用意しています。

もちろん、全ての動物で全ての治療をするわけではありませんのでご安心ください。

アレルギー性皮膚炎治療の種類

- 抗アレルギー食

- 薬用シャンプー

- 抗生物質

- ステロイド

- 脂肪酸サプリメント

- 分子標的薬(アポキル)

- インターフェロン(インタードッグ)

- 免疫抑制剤(アトピカ)

- サイトポイント

- 減感作

- 抗真菌薬・駆虫薬・ホルモン薬

アレルギー牲皮膚炎の治療の流れ

-

Step01

寄生虫・ホルモン疾患・

感染などを除外 -

Step02

抗生物質・シャンプーなどによって

治療が可能か試してみる -

Step03

アレルギー除外食によって、

食物アレルギーを除外 -

Step04

血液検査(アレルギー検査)により

ハウスダストアレルギーを診断 -

Step05

減感作液を注射

減感作について

平成26年6月から犬の減感作の治療薬が発売されました。 減感作とは、微量なアレルギー原因物質を少量注射して体質改善をはかるという治療法です。人の花粉症の治療にも応用されています。他の治療は痒みを抑えるだけの治療法ですが、減感作は根本的な治療になります。

費用・副作用等の問題はありますが、効果があれば一番良い方法だと思います。

治療の流れとしては、アレルギー検査にてアレルゲンの特定を行い、減感作適応であれば週1回アレルミューンを注射。段々高濃度の液剤に慣らしていきます。

減感作治療の流れ

-

Step01

アレルミューン0.1 を注射

-

Step02

アレルミューン0.5 を注射

-

Step03

アレルミューン1.0 を注射

-

Step04

アレルミューン2.0 を注射

-

Step05

アレルミューン5.0 を注射

-

Step06

アレルミューン10 を注射

-

Step07

その後状態によって

アレルミューン10を定期的に注射

サイトポイントについて

2019年12月から犬のアレルギー性皮膚炎の治療薬、サイトポイントが発売されました。

従来の薬と比較して副作用が少なく、効果が1ヶ月持続することが特徴です。

注射薬になりますので1ヶ月に1回通院が必要ですが、薬を飲ませることが難しい子・今までの治療で効果がない子にはお勧めです

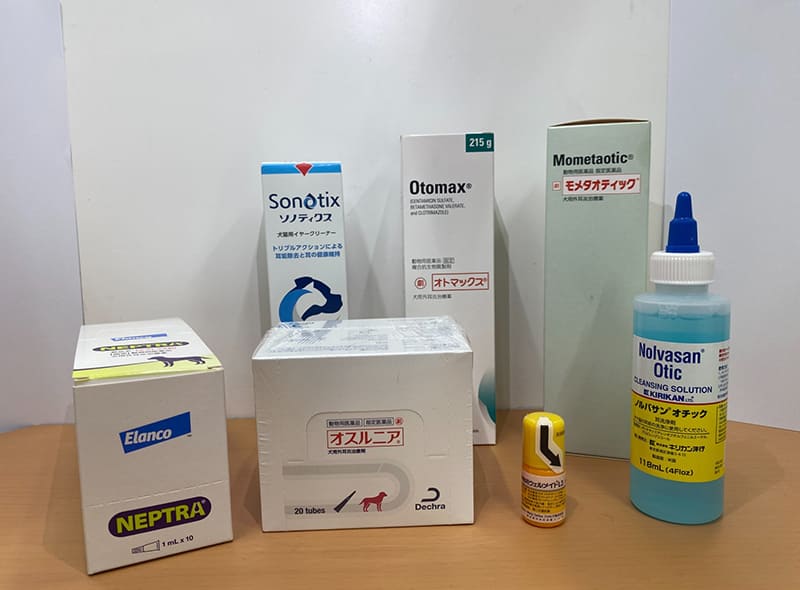

寄生虫による皮膚疾患

ノミ

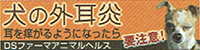

ノミの糞

ノミの糞を浸した画像

ノミの糞は動物の血液を含むので水に浸すと赤くなります。

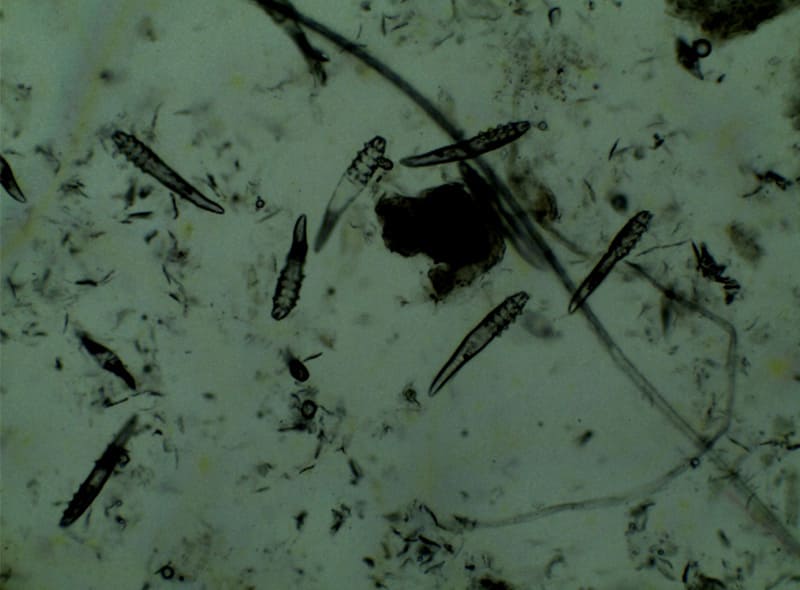

ニキビダニ(アカラス)

ニキビダニとは毛穴に寄生しているダニのことです。このダニは皮膚に常在している寄生虫ですが、免疫力の低下や栄養状態の悪化、ホルモン疾患などの疾患があると異常に増殖し、皮膚炎や細菌感染症などの症状を引き起こします。

若齢で認められる場合は比較的治療に良好な反応を示しますが、成犬に認められる場合は完治が難しく慢性化する可能性があります。治療法としては、シャンプー療法や駆虫薬の投与、細菌感染などが併発している場合は抗生物質の投与などがあります。

疥癬症

ヒゼンダニ(疥癬)という小さなダニの感染によって強い痒みを生じます。

ヒゼンダニは小さく、皮膚にトンネルを掘って寄生するので肉眼では分かりません。スクラッチ検査をして顕微鏡で確認します。

人に感染することもあり、強い痒みがでます。

週1回の注射を4回続けます。

耳ヒゼンダニ

耳ヒゼンダニという小さなダニが耳道内に感染します。

耳を痒がって首を振ったり、黒い耳垢がたくさん溜まります。耳垢を採材して顕微鏡で確認します。

滴下するお薬(アドボケート)で治療します。完全に駆除するためには最低2~3回お薬を続けます。

マダニ

草むらに潜む小さなダニです。

ゴマ粒大のダニが血を吸うと小豆大になります。痒みを生じたり、バベシアなどの感染症を媒介します。

最近は重症熱性血小板減少症候群(SFTS)が問題となっており、人にも感染して死亡例もあります。

ダニが皮膚についても引っ張らないでください。ダニは皮膚を牙に食い込ませているので無理に取ろうとするとだけ皮膚に残ってしまいます。

ノミダニ予防薬を使いましょう。

ハジラミ

動物の毛にしがみついてフケ等を餌とするダニです。

よく観察すると毛に張り付いた虫卵や動く成虫を見つけることが出来ます。

フィプロスポットの塗付で駆除します。

ホルモン異常による皮膚疾患

甲状腺機能低下症

高齢の犬によく認められる甲状腺ホルモンの低下が認められる内分泌疾患の一つです。

甲状腺ホルモンは体の代謝を調節するホルモンであり、様々な要因で機能が低下してしまうことにより下記のような皮膚症状を引き起こします

主な皮膚症状

- 左右対称の痒みのない脱毛

- フケが多くなる(角化異常)

- 外耳炎や細菌感染症(膿皮症)を繰り返す

- 皮膚がべたつく(脂漏症)

- しっぽの脱毛症(ラットテイル)

- その他(活力の低下、体重の増加、徐脈など)

甲状腺機能低下症が認められる場合、ホルモン製剤の投薬治療を実施することで皮膚の状態の改善などが期待できます。

クッシング症候群

クッシングによる石灰化

副腎と呼ばれる臓器から分泌されるステロイドホルモンが過剰に分泌されてしまう病気です。

その影響により皮膚が薄くなる、膿皮症などの感染症に罹患しやすくなる、皮膚のハリがなくなる、左右対称性の脱毛が認められるなどの皮膚症状が引き起こされます。

この病気は特に多飲多尿(1日に体重1kgあたり100ml以上の飲水)の症状がよく認められます。

気になる方は数日飲水量を測定し1日の平均飲水量を測定してみてください。

ACTH刺激試験と呼ばれるホルモン検査を含めた血液検査や超音波検査を実施することにより診断が可能です。

アロペジアX

ポメラニアンに発生する原因不明の脱毛です。

痒みはなく、本人に苦痛はないのですが頭以外の被毛が脱毛して皮膚が黒色に変化します。

未去勢の犬に対しては去勢が有効であったり、毛の再生周期に働きかける薬やホルモン剤が有効な場合があります。

トリミングで被毛をカットすると毛が生えなくなることがあるので注意しましょう。

遺伝性皮膚疾患

パターン脱毛

ダックスフントに見られる脱毛。

耳介から頸部・胸部に広がります。外見上の問題のみで、本人の生活には支障がありません。

カラーミュータント脱毛

被毛の色素異常と形成異常に関する毛包形成異常です。

淡色毛脱毛は淡色の毛のみが抜け、黒色被毛脱毛は黒色のみが抜けます。

毛の顕微鏡像でメラニンの凝集塊が見られます。

自己免疫性皮膚疾患

天疱瘡

落葉状天疱瘡、紅斑性天疱瘡、尋常性天疱瘡、類天疱瘡などの種類があります。

いずれも自分の身体に対する抗体が出来、抗体が自分自身を攻撃することによって起こります。症状や発生部位は天疱瘡の型によって異なります。

皮膚生検をし、確定診断をします。

治療は種々の免疫抑制剤を投与します。

感染性皮膚疾患

膿皮症

最も一般的に見られる皮膚病で、皮膚常在菌であるブドウ球菌の感染によりおこります。

見た目は赤い発疹・かさぶた(痂皮)・フケ(鱗屑)等様々です。

季節性・アレルギーやホルモン疾患により二次的におこります。

抗菌薬の内服・抗菌シャンプー等で治療します。外見上良くなったとしてもプラス1週間は治療を続ける事が必要です。

皮膚糸状菌症

皮膚糸状菌による脱毛です。ダーマキット(培養培地)により培地がオレンジから赤に変化し、確定しました。皮膚糸状菌は人にも感染しますので早めにご相談ください。

抗真菌薬の投与により治療します

マラセチア性皮膚炎

マラセチアという皮膚の常在真菌の過剰な増殖によっておこります。

動物の皮脂を栄養として生きているので、皮脂の多い環境で悪化します。皮脂を洗い流すシャンプー・抗真菌薬の内服・原因疾患の治療を行います。

精神的な脱毛

肢端舐性脱毛

強迫的に肢の一部を過剰に舐めることから始まり、潰瘍性の脱毛病変が形成される。

メンタルケアが治療となります。

- 散歩・おもちゃ等でストレスを解消

- 精神安定剤を使用

猫の心因性脱毛

精神的な問題による脱毛症。

大腿部内側、腹部などの舐められやすい部位に出やすい。

精神安定剤やフェリウェイの使用でストレスケアを始めます。