腫瘍科

腫瘍科について

わんちゃん・ねこちゃんの寿命は20年前と比べて飛躍的にのびました。高齢化に伴い、人間と同様に腫瘍疾患が非常に増えています。

長年連れ添った動物が腫瘍だと診断された時のショックはご家族にとって計り知れないと思います。

以前は癌というと治療法はなく、苦しい最期を遂げるという時代もありました。しかし獣医学の進歩により悪性腫瘍を完全に取り除いたり、薬によって生涯にわたり苦痛を取り除きながらコントロールすることが可能になりました。

万全な治療をして精一杯完治を目指すのか、病気を受け入れて大切な伴侶と共に残された時間を大切に過ごすのか・・・正解は人それぞれだと思います。その子にとって何が良いのか一緒に考えるお手伝いをさせてください。

腫瘍とは?

体の表面や体内にできるいわゆる”しこり”を腫瘤と呼びます。しかし、それらが全て癌というわけではありません。感染や炎症による腫れや、正常な組織が増殖したもの(過形成・肥厚など)など以外のしこりを腫瘍と呼びます。

腫瘍には発生した臓器だけでゆっくりと少しずつ増大していく良性のものと、隣接する臓器に浸潤したり、離れた他の臓器に転移していく悪性のものがあります。

良性腫瘍では、基本的には命にかかわることはありません。しかし、悪性腫瘍では、一般に増大速度が速く、周囲組織に浸潤し、 肺などに転移することもあります。

診断

1. 腫瘍の種類の確認

細胞の検査(細胞診・組織生検)により腫瘍の良性・悪性の区別や、腫瘍の種類を診断します。また、腫瘍のサイズや周囲組織との浸潤性を確認し、手術の必要性、難易度、などを把握します。体の表面の腫瘍では視診や触診で判断し、体内のものは、レントゲン検査、超音波検査により確認します。

大学病院でのCT検査やMRI検査が必要になる場合もあります。

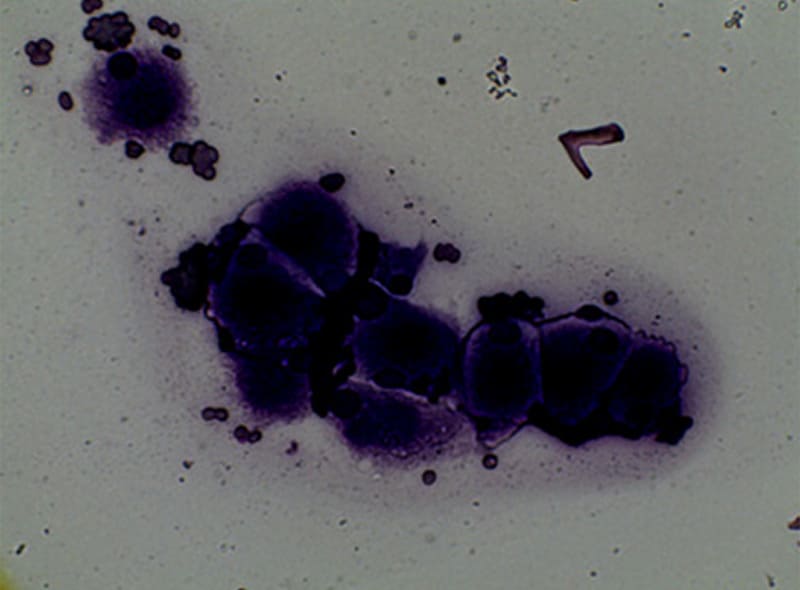

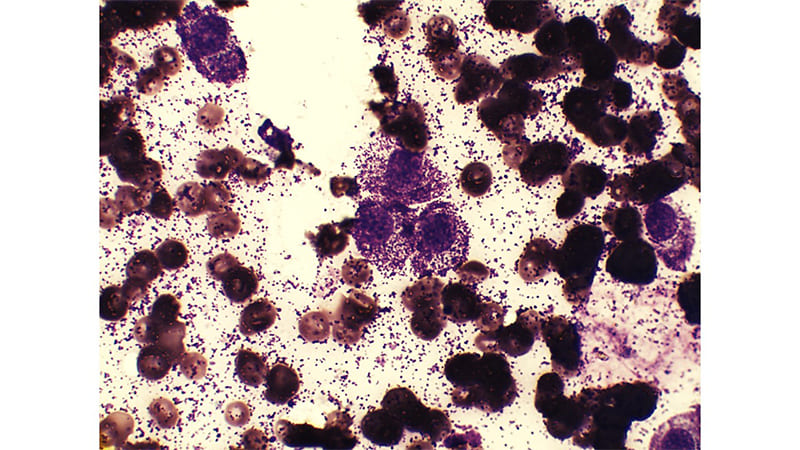

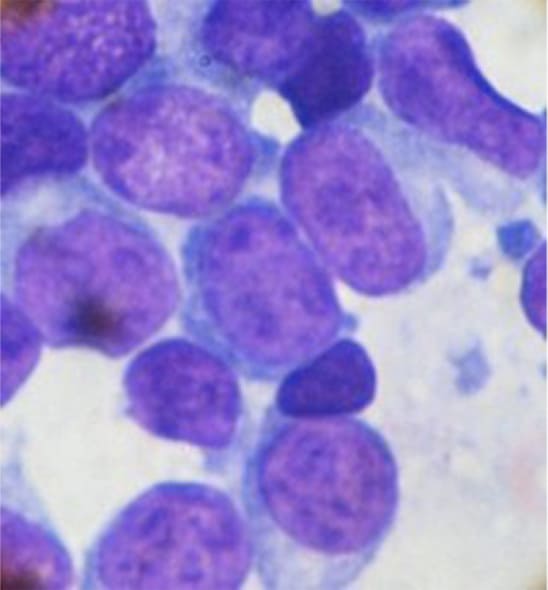

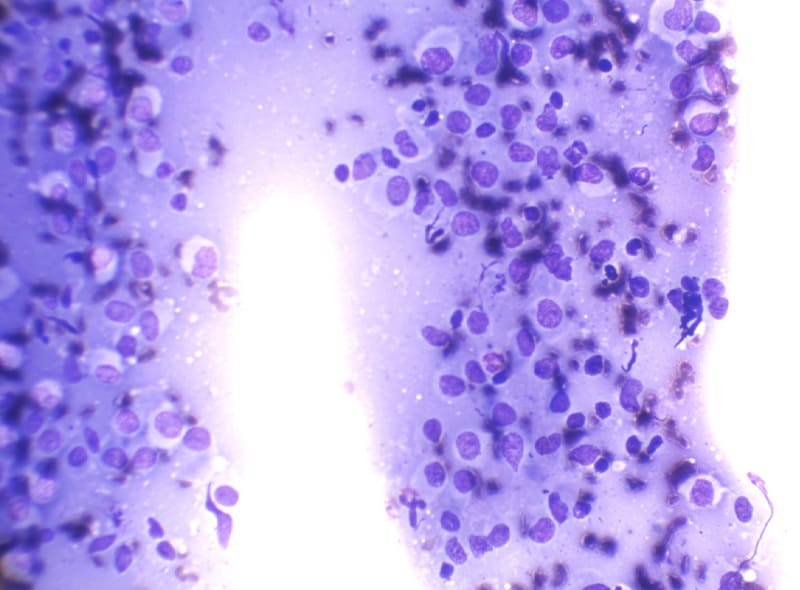

細胞診

細い注射針で腫瘤を刺し、顕微鏡下でその針の中に採取された細胞の形態を評価します。

100%の診断は難しいですが、おおまかに『炎症』、『過形成』、『腫瘍』を鑑別し、悪性度を判定します。

細い針を使用するため、動物たちへのダメージや痛みが少ないため、無麻酔で行うことができます。

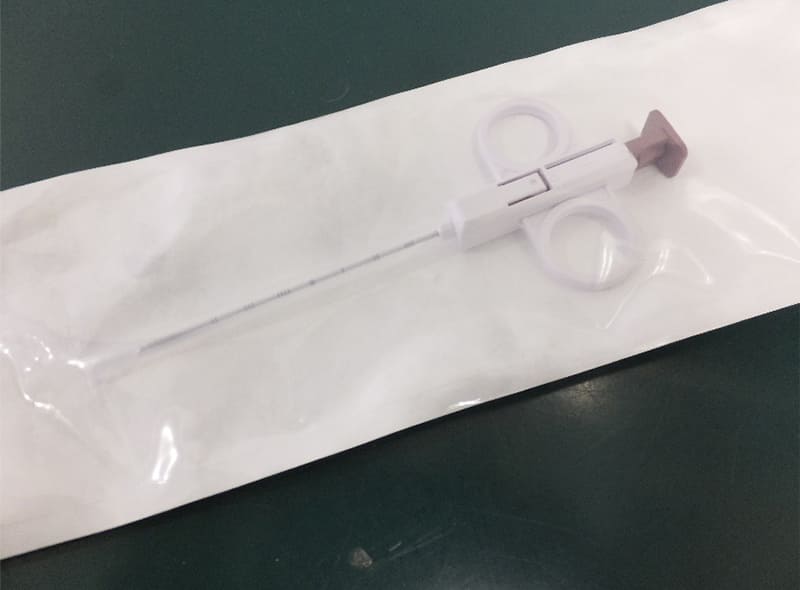

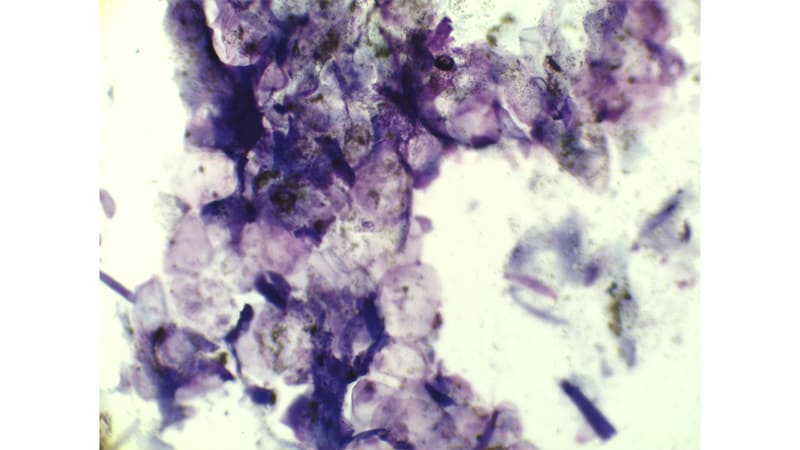

病理組織検査

腫瘍患部の組織を取り除き、検査機関に組織を送り診断します。細胞診より多くの組織が採取できるので精度の高い検査になります。検査の方法として、tru-cut生検・パンチ生検などがあります。

全身麻酔をかけずに検査できる、比較的リスクが低く、有用な検査です。

手術前に、 あらかじめ腫瘍の種類がわかっていれば、手術の方法や範囲の決定、その予後の把握まで、ある程度推測することができます。

遺伝子検査

一部の腫瘍において、遺伝子検査を行う場合があります。肥満細胞腫ではC-Kitの変異を調べ、分子標的薬の有効性を調べます。リンパ腫ではPCR検査により細胞診では診断が難しい高分化型のリンパ腫を診断します。

2. 所属リンパ節の確認

悪性の腫瘍は進行するとリンパ管に沿って移動し一番近くのリンパ節に捕らえられます。リンパ節は防波堤となって全身に腫瘍が広がるのを防いでいるわけです。

リンパ節の検査により腫瘍が全身へ転移するリスクのあるものか、現時点でその可能性があるかを検討します。

触診・レントゲン・エコー・細胞診等を必要に応じて行います。

3. 遠隔転移の確認・浸潤度

遠隔転移とは、原発病巣に存在する腫瘍細胞が原発病巣より離れた臓器やリンパ節に転移することを言います。腫瘍により転移しやすい部位がありますが、肺や、肝臓、脾臓などが転移しやすい場所です。

遠隔転移の有無はレントゲン検査や、超音波検査によって確認します。

4. 全身状態の確認

腫瘍があったとしても、手術や抗癌剤に耐えられる状態でなければ治療自体が行えません。腫瘍を患っている動物は高齢な場合が多いので心臓病・腎臓病・貧血・ホルモン疾患等を併発していることがあります。

治療を始める前に、血液検査や、レントゲン検査・尿検査、その他必要な検査を行い、全身状態を確認します。

治療

腫瘍にはいくつかの治療法がありますが、それぞれの治療法にも利点・欠点があります。

また、腫瘍の種類によって効果のある治療法が異なってきます。

腫瘍の種類や進行度に応じて様々な治療法をご提案させて頂きます。

主に下記の3つの治療が腫瘍治療の3本柱になります。

1. 外科療法

腫瘍を外科的手術によって取り除きます。腫瘍の種類や状態によっては手術のみで腫瘍を完治させることも可能です。腫瘍の減量を目的に行われることもあり、動物の苦痛を取り除きQOLを向上させることも出来ます。

一方で全身麻酔のリスクや費用・場所によっては手術が不可能という問題点もあります。

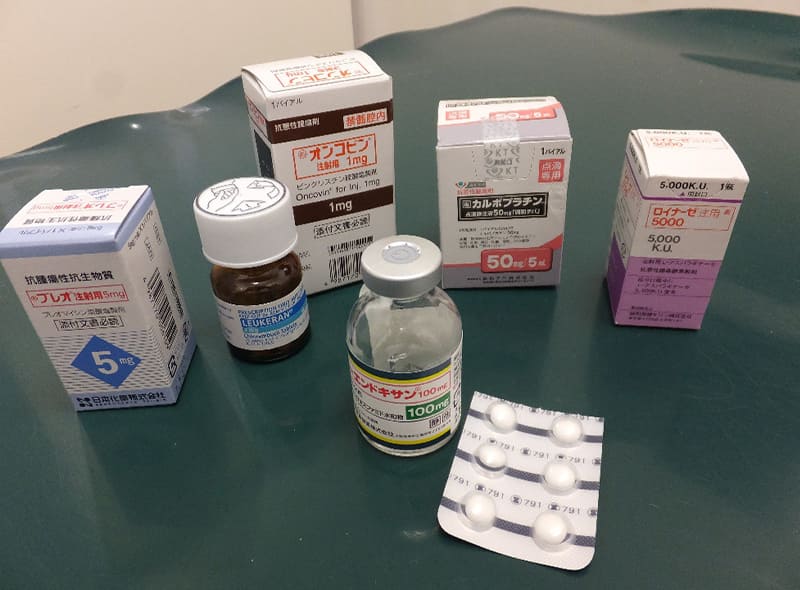

2. 化学療法(抗がん剤・分子標的薬)

抗がん剤を使用し、治療する方法です。血液腫瘍やリンパ腫では抗癌剤が治療の第一選択になります。

また外科療法で不完全切除だった場合・術後の病理組織検査でがんの脈管内浸潤がみられた場合などに残った腫瘍細胞を叩く為に行います。

抗がん剤は増殖する腫瘍細胞を叩くと同時に、正常な体細胞にも影響を与え(骨髄や消化器)肝臓や腎臓に悪影響を及ぼすものもあります。しかし当院ではそれらの副作用を最小限にするために予め一般状態の把握、血液検査等を行います。当院では数種類の抗がん剤を用意しており、腫瘍の種類によって使用する抗癌剤を選んでいます。

分子標的薬について

腫瘍には特異的に発現している酵素があり、それを阻害することで腫瘍の増殖を抑える薬が分子標的薬です。腫瘍の分子に特異的に作用するので抗がん剤に比べて副作用が少ないです。肥満細胞の治療薬である『パラディア』が代表的な薬剤です。パラディアは肥満細胞腫の承認を得ていますが、他の腫瘍にも有効性が示されています。

3. 放射線療法

放射線を当てることによって腫瘍細胞を死滅させます。頭蓋内や鼻腔内など外科療法が困難な場合・外科療法で不完全切除だった場合・抗癌剤の効果が期待できない場合などに選択されます。処置には毎回の麻酔が必要であり、費用もかかります。

放射線治療は特殊な装置が必要であり、大学病院等の二次診療施設をご紹介いたします。何種類かの治療オプションを提示させて頂き、飼い主様とのご相談の上で治療に進んでいきます。

途中わからない点がありましたら、ご納得頂くまでご説明させて頂きますのでお気軽にご相談下さい。

代表的な腫瘍疾患

乳腺腫瘍

犬では最も多い腫瘍で、高齢の避妊をしていない雌に多発します。犬では50%が悪性、猫は80%が悪性です。切除して病理検査を行います。

早期(1歳以内)に避妊手術をすることによって乳腺腫瘍の発生率が低下します。

リンパ腫

血液の白血球の一つであるリンパ球が腫瘍化したものです。リンパ節は身体の至る所にあるので、基本的にはどこにでも発生します。できる場所によって、縦郭型、多中心型、消化器型、皮膚型、節外型に分類されます。

腫瘍細胞の種類によってBリンパ球、Tリンパ球、高分化、低分化等の区別も出来、同じリンパ腫でも予後が正確に分かるようになりました。

抗がん剤が効きやすい腫瘍の為基本的には抗がん剤治療が中心ですが、状況によっては外科手術・放射線治療を行うこともあります。

肥満細胞腫

皮膚や肝臓・脾臓にできる腫瘍です。肥満細胞とは免疫にかかわる細胞で、通常の場合でも組織に存在します。

細胞診で確定診断出来る腫瘍です。

肥満細胞腫は皮膚肥満細胞腫と内蔵型肥満細胞腫に分かれ、グレードが1~3まであります。

グレードや出来る場所によって悪性度が異なります。

外科切除をして、状況に応じて抗ガン治療を行います。また、肥満細胞腫はc-Kit遺伝子という遺伝子に変異を起こしている場合があり、その場合は分子標的薬が効果的ということが分かっています。

皮膚組織球腫

高齢のワンちゃんだけでなく、子犬にもできる良性腫瘍です。細胞診で診断出来ます。腫瘍とはいっても2か月程で自然に治ることもあります。自然治癒も見込めるので、経過観察をすることが多いです。

自然治癒しない場合は外科的に切除します。

形質細胞腫

高齢犬の四肢に発生する形質細胞の腫瘍です。独立性のピンク色をした結節として見られます。

細胞診で診断し、外科的な切除を実施します。

扁平上皮癌

上皮細胞の一つである扁平上皮細胞が癌化したものです。口腔内・爪・身体のあらゆる場所に出来ます。

悪性腫瘍で局所浸潤性は高いですが、遠隔転移は起こりにくいと言われていますので早期発見して外科手術をすることが最善です。

外科手術が不可能な場合、外科手術後の再発予防のために化学療法や放射線療法を行うこともあります。

ピロキシカムやパラディアが有効という報告もあります。

脂肪腫

脂肪細胞の良性の腫瘍です。柔らかく・大きさは様々で多発することもあります。

細胞診や生検により確定診断します。

表皮嚢胞

高齢犬に多いしこりです。腫瘍ではなく、表皮の角質や脂肪が皮膚内に溜まったものです。

多発することもあり、大きくなるとはじけることもありますが命に係るものではありません。

細胞診の検査によって、診断します。

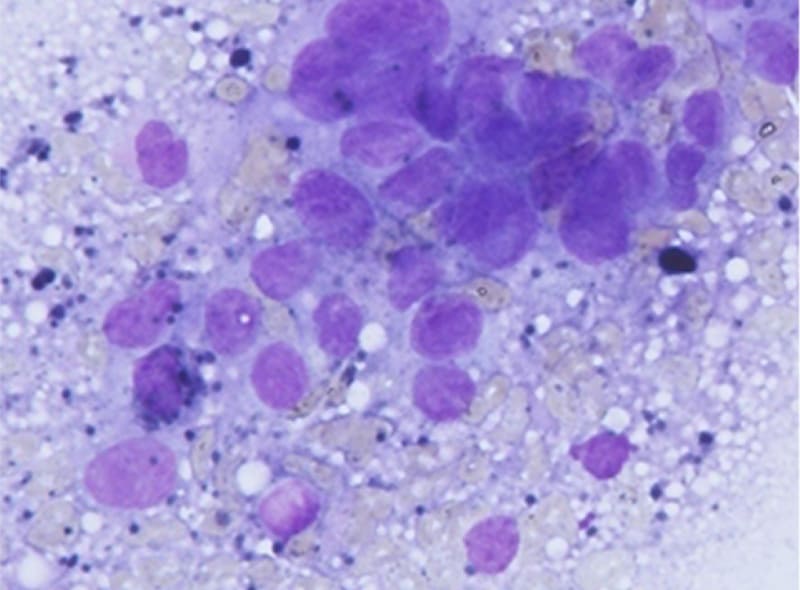

悪性黒色腫(メラノーマ)

悪性黒色腫ともいわれます。

メラニン細胞を産生する細胞の腫瘍です。

細胞診により黒色顆粒(メラニン顆粒)を持った腫瘍細胞を見つけることで確定診断をします。

発生部位によって悪性度が異なります。

状態により外科療法・内科療法を選択します。

舌腫瘍

口の中にできた腫瘍です。舌がうまく動かせなくなり、食べたい意思はあるのに食べられません。

切除手術によって食べられるようになりました。

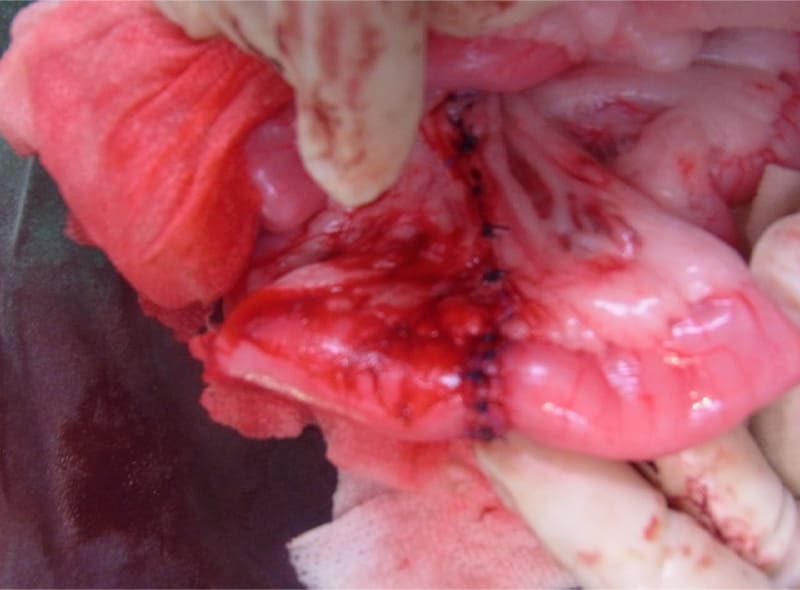

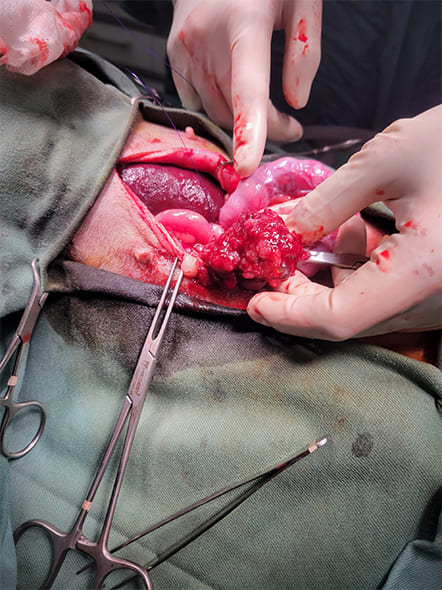

腸管腫瘍

腸に5センチ大の腫瘍が出来ました。腸閉塞によって吐き気が出て、物が食べられなくなります。

レントゲン・エコーで診断し、腫瘍部分の腸を切除し、正常な腸同士をつなぎ合わせます。

腸の腫瘍には腸腺癌、リンパ腫、GISTなどが比較的多くみられます。

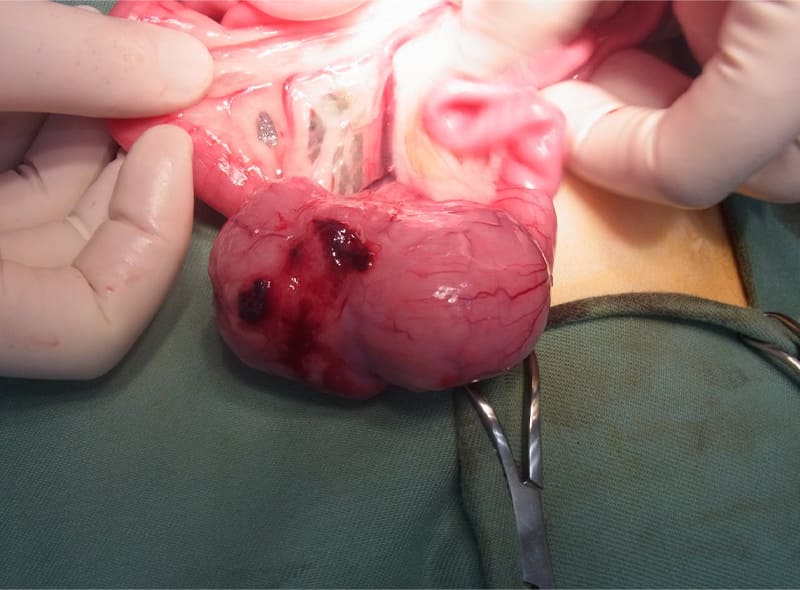

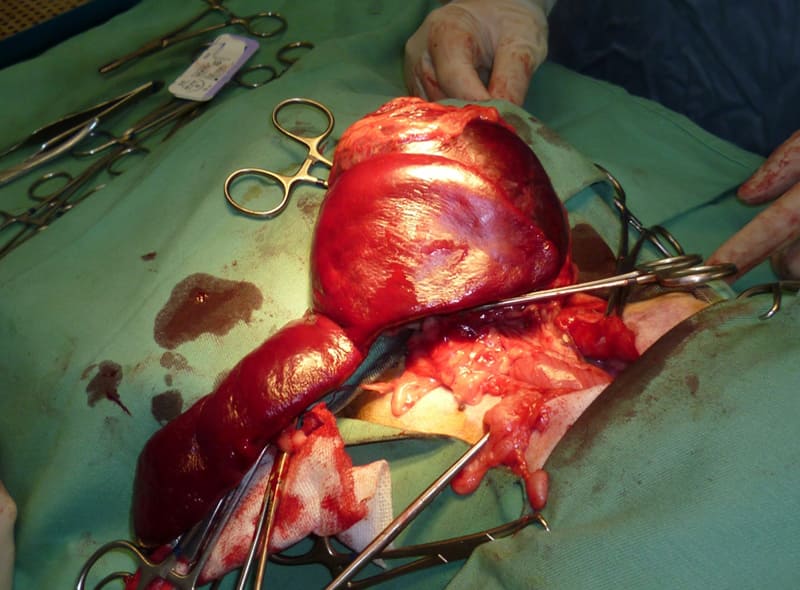

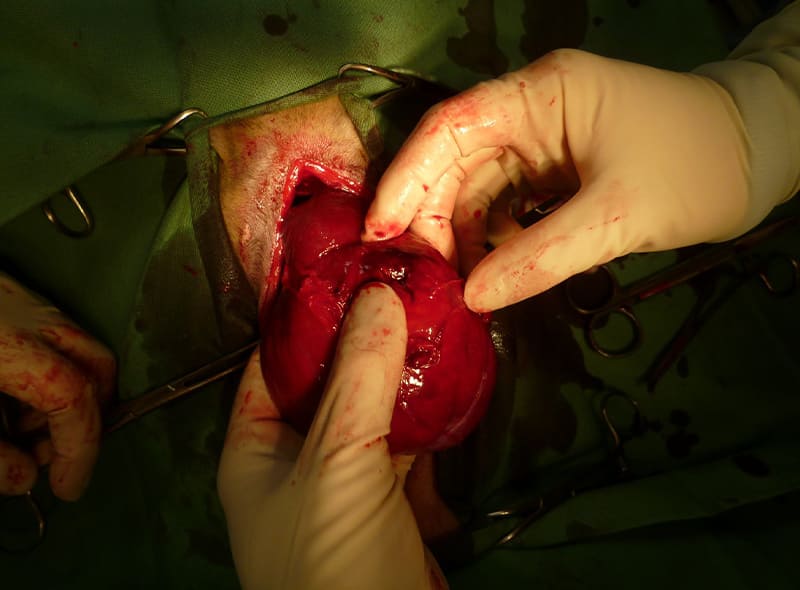

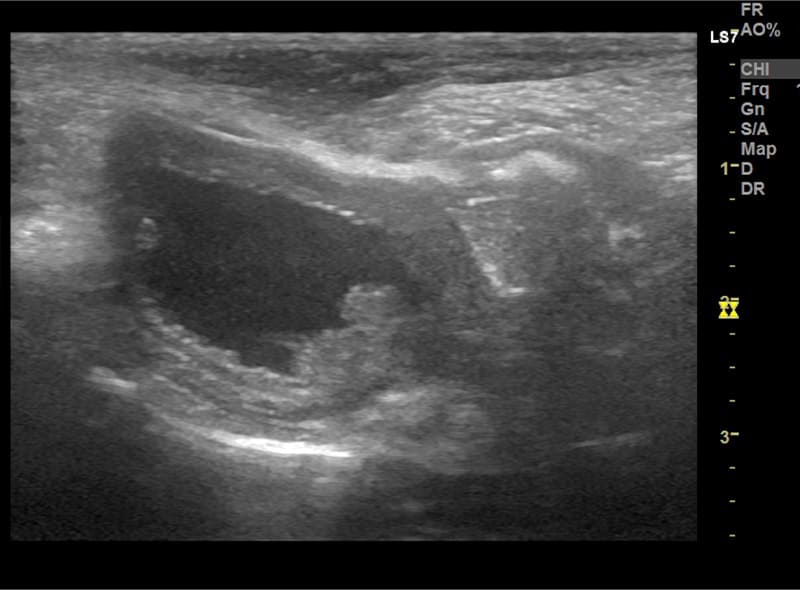

脾臓腫瘍

脾臓は血液を貯える臓器でお腹の中にあります。お腹の中に隠れているため、皮膚の腫瘍と違って発見が遅れてしまいます。自覚症状もない為、破裂して出血してから緊急で手術ということもしばしばあります。脾臓の悪性腫瘍には血管肉腫・肥満細胞腫・リンパ腫があります。

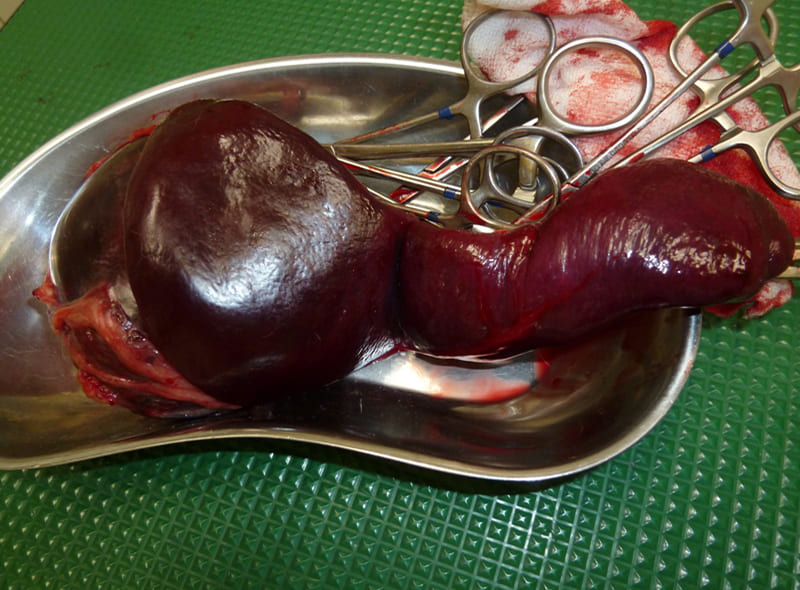

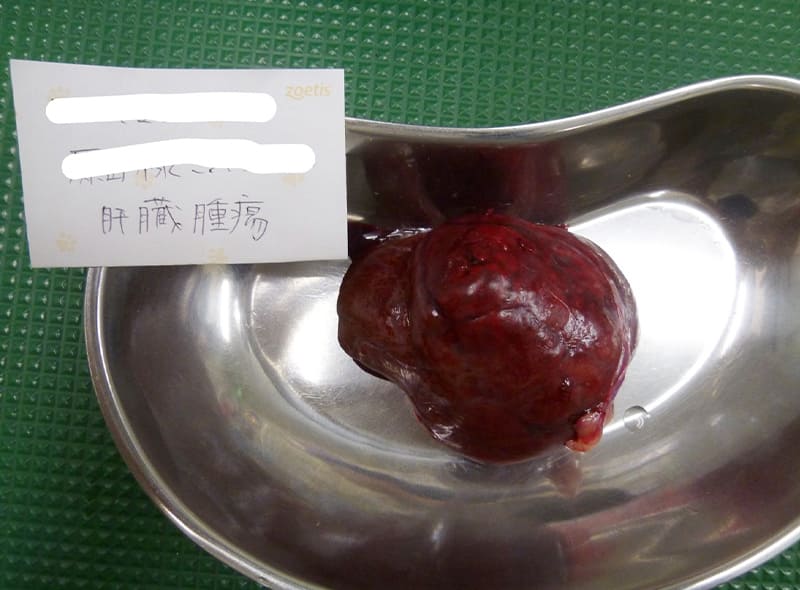

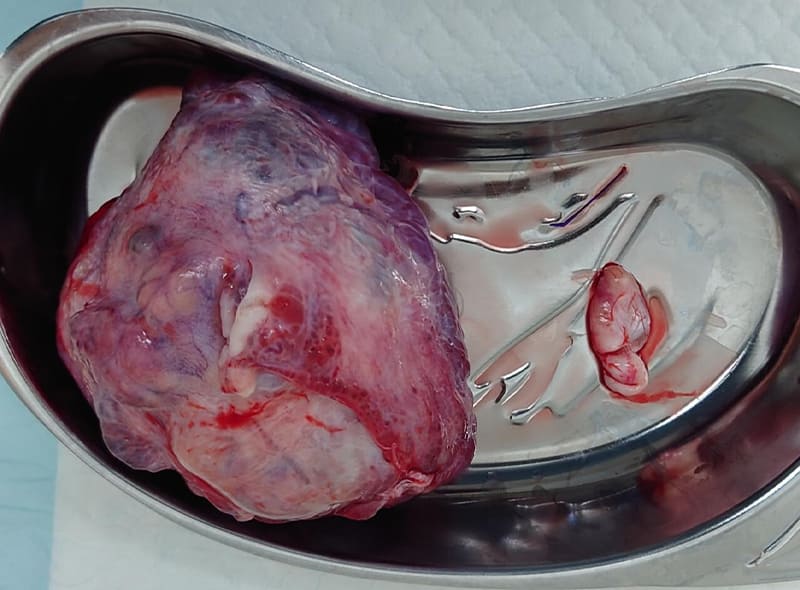

肝臓腫瘍

肝臓は沈黙の臓器と言われ、病気が進行しても症状がほとんど見られません。末期になると食欲不振・嘔吐・下痢・腹水・黄疸などの症状がでます。本症例は肝臓に出来た腫瘍です。破裂して出血していました。場所によっては切除出来ない場合もありますが、この子は完全に取り切れ元気になりました。

副腎腫瘤

副腎に出来る腫瘍です。

甲状腺腫瘤

頸の真ん中よりやや下の部分にある、甲状腺と呼ばれるホルモンを分泌する臓器の腫瘍です。犬と猫で挙動が異なります。

| 犬 | 猫 | |

|---|---|---|

| 腫瘍の種類 | 多くが悪性腫瘍(甲状腺癌) 3~4割の症例では発見時に多臓器への転移を認める | 多くが良性(腺腫) |

| 症状 | 呼吸困難や咳 飲み込むことが困難(嚥下困難) 顔面の浮腫 | 多食・体重減少 活動亢進(甲状腺機能亢進症の症状) |

| 治療法 | 転移・可動性であれば外科手術 手術不適な場合は、放射線治療や抗がん剤治療 | 外科手術 |

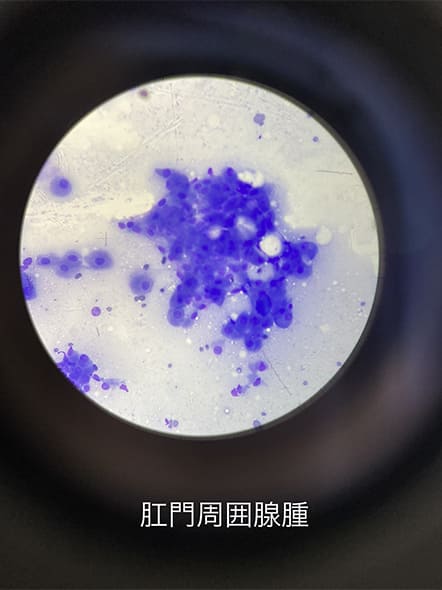

肛門周囲腺腫

肛門の周囲に出来る良性の腫瘍です。

高齢の未去勢オスに発生が多く雌では稀です。

腫瘍に針を刺し、確定診断をします。

腫瘍が大きくなると肛門括約筋まで浸潤し手術が困難になる場合があります。同時に去勢手術をすることで再発を予防します。

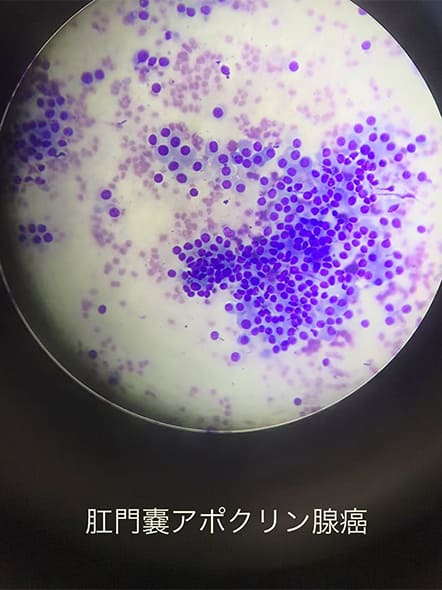

肛門囊アポクリン腺癌

肛門の周囲(4時と8時の位置)にある肛門腺と呼ばれる臓器に認められる悪性腫瘍です。健康診断などで偶然見つかることがある腫瘍の一つです。

排便困難や肛門周囲の出血、肺への転移などの症状が認められます。また、腫瘍の影響により血中のCaと呼ばれる数値が高くなることにより、多飲多尿や食欲不振などの症状が認められることもあります。

外科手術による腫瘍の摘出が治療法になりますが、場合によっては放射線治療や化学療法剤の治療も併用で実施することもあります。

また、この腫瘍は分子標的薬と呼ばれる薬が効いてくれることが期待されます。

膀胱腫瘍

膀胱に出来る腫瘍です。シェットランドシープドッグに多発します。

良性腫瘍と悪性腫瘍があります。血尿・頻尿の症状があれば膀胱腫瘍を疑います。

エコーにより腫瘍の存在を確認し、細胞検査・遺伝子検査等でより詳しく診断します。

状態により内科治療・外科治療を選択します。

腎細胞癌

腎臓に出来る腫瘍はリンパ腫・腎細胞癌がほとんどを占めます。

細胞診にて確定診断をし、リンパ腫に対しては抗がん剤、腎細胞癌に対しては腎臓摘出術を行います。

前立腺癌

前立腺に出来る悪性の腫瘍です。血尿やしぶりが見られます。

骨に転移すると疼痛・肺転移で呼吸困難を起こします。

エコー検査・細胞検査にて確定診断をします。

精巣腫瘍(セルトリ細胞腫・精上皮腫・間細胞腫)

平均10歳以上の老犬に多く認められる腫瘍です。特に精巣が陰嚢内に下りず、皮下や腹腔内に精巣がある潜在精巣(=停留精巣)の場合、腫瘍の発生リスクは高くなります。

セルトリ細胞腫と精上皮腫では、10%前後の確率で多臓器への転移が認められることがあります。

精巣の大きさが左右異なる場合は早めに手術を行うことをお勧めします。

膣ポリープ

膣に出来る良性のポリープです。

陰部から赤いしこりがでます。

避妊をしていない高齢の雌犬に発生します。

腫瘍の切除に加えて再発予防のために避妊手術も併用します。

卵巣腫瘍

卵巣に出来る腫瘍です。

高齢の犬に発生します。

エコーで腫瘍を確認し、外科的に切除します

肺腺癌

肺に認められる腫瘍で最も多い腫瘍です。

症状が認められないことも多く、健康診断などでレントゲン撮影を実施したときに偶発的に認められることもしばしばあります。

腫瘍が大きい場合は超音波を見ながら腫瘍に針を刺し、腫瘍の種類を特定します。

最終的には、外科手術により腫瘍を摘出し、病理検査にて診断をします。

胸腺腫

胸腺という組織に出来る腫瘍です。

胸腺腫が大きくなることによって

- 嚥下困難

- 呼吸困難

などの症状がでます。

多発性骨髄腫

骨髄で形質細胞という細胞が増殖した悪性腫瘍です。

骨髄の腫瘍細胞が骨を溶かし、痛みを引き起こします。

腫瘍化した形質細胞がたんぱく質を大量に産生し、血液が粘調性の高い状態になります。

診断としては以下の2つ以上を満たすことが条件となります。

- 骨のパンチアウト像

- 尿中のベンズジョーンズ蛋白の検出

- 血液のモノクローナルガンモパシー

- 細胞検査での形質細胞の検出

治療はステロイド・メルファランの投与を行います。

軟部組織肉腫

軟部組織肉腫は非上皮系腫瘍(肉腫)の総称です。繊維肉腫・脂肪肉腫・粘液肉腫があげられます。

細胞診検査では確定できない場合が多く、その場合は組織生検が必要なことがあります。

骨肉腫

骨に出来る腫瘍の中で最も多い悪性の腫瘍です。大型犬に発生することが多いです。

局所浸潤性が高く、早期に遠隔転移が起き、発見時にはすでに肺に転移していることが多いです。

非常に強い疼痛があるため、QOLの向上のため断脚をすることが多いです。

その後は抗ガン治療を併用します。疼痛緩和のために麻薬(フェンタニルパッチ)を使用する場合もあります。