眼科

眼科診療について

動物は人間より嗅覚や聴覚が優れています。目が見えなくてもそれなりに適応してしまうため、自分の家の子が視力がないのに気付いていない飼い主様もたくさんいらっしゃいます。

白内障や緑内障等早い段階で治療を開始することにより進行を遅らせることができる病気もありますので年1回の検診をお勧めします。

当院では初期の病変を診断するため、さらには肉眼ではわからない病変を発見するために様々な眼科検査を実施しています。

以下の症状があるようでしたらご相談ください

- 暗い所でぶつかる様になった

- 目が赤い

- 散歩に行きたがらない

- 目ヤニが出る

- 眼が大きい、飛び出している

- 目が白い

- 涙が多い

当院ではそのまま見て観察する(視診)以外に、以下の追加検査を必要に応じて行っております。

眼科検査

視覚検査

動物は視力を測ることが出来ないので、視覚の有無を検査します。

威嚇瞬き反射、迷路試験、対光反射等で総合的に判断します。

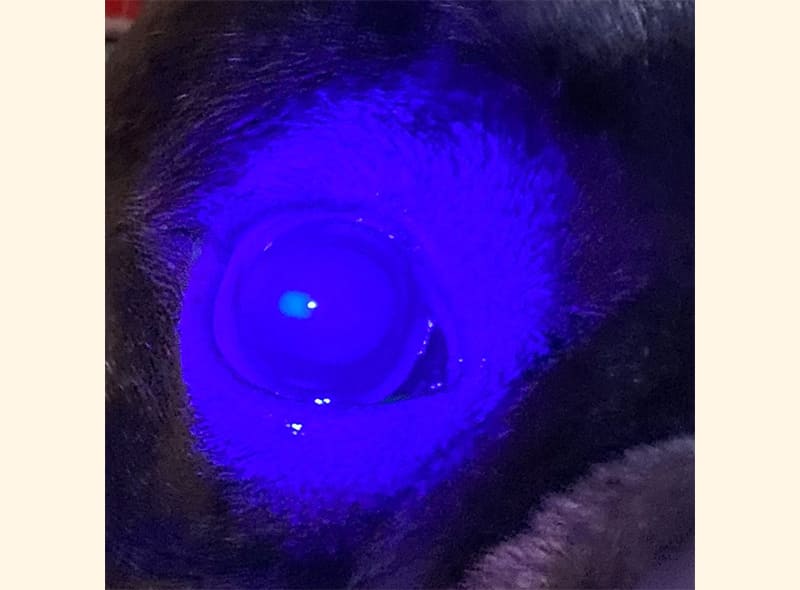

角膜染色

フルオレセインという染色薬を用いて、肉眼では分からない小さい傷がないか、再発性角膜上皮びらんでないか確認します。

暗室にて青い光を当てると傷がある部位に染色液が残っていることが確認できます。この症例では目の中心部分に角膜の外傷が認められます。

涙量検査(シルマーティア検査)

涙の量を調べる検査です。試験紙を瞼にはさみ、1分間に吸い上げられた涙液量を測定します。

ドライアイ(乾性角結膜炎)では涙の量が減少します。

眼圧測定

トノ・ベットという眼圧計を使用して眼の圧力を測定する検査です。緑内障では眼圧が上昇します。

トノ・ベットによる眼圧測定には痛みがないので麻酔が必要なく、

動かなければ数秒で測定が可能です。

スリットランプ(細隙灯)検査

このスリットランプという顕微鏡を使用して角膜、前房、水晶体、硝子体などを検査します。

この検査では角膜表面の病気・ブドウ膜炎・白内障の有無などがわかります。

多くの情報が得られる検査で、眼の詳細なチェックには欠かせない検査です。

眼底検査

非球面レンズを使用して眼底(網膜・タペタム・視神経)を観察する検査です。散瞳剤を点眼して瞳孔を広げることにより、黒目で隠れていた部分が観察できるようになります。

当院では非球面レンズを使用して観察をしています。

網膜疾患、視神経の異常などが診断できます。

エコー検査

眼球に超音波プローブをあてて、内部構造を確認する検査です。

網膜剥離、眼底(目の奥)の腫瘍等が診断できます。

結膜細胞診

専用のブラシを用いて結膜の細胞をとり、染色して細胞の種類・形態を確認します。

治療

病気によって点眼・軟膏・内服・外科治療を選択します。

より専門的な2次診療施設への紹介も行っています。

代表的な眼科疾患

白内障

水晶体と呼ばれる眼球の中のレンズが透明性を失い白く濁ってしまう病気です。全体が白く濁ってしまい病態が進行すると視力障害が認められるようになります。

原因として、先天性、代謝性(糖尿病に併発)、遺伝性(フレンチブルドッグやボストンテリアなど)、外傷性、加齢性などがあります。

白内障は程度により初発白内障→未熟白内障→成熟白内障→過熟白内障と4つのステージに分類され、初発では視力の障害は認められませんが、成熟~過熟ではものにぶつかったりします。また、白内障が進行すると緑内障などの他の眼の疾患も併発することがあるため注意が必要です。

治療法としては、白内障の進行を抑える目薬の使用や外科手術があげられます。

核硬化症

水晶体が白く濁る加齢性の変化です。白内障と間違えやすいですが、視力障害はなく治療の必要もありません。

緑内障

眼圧(=眼球内部の圧力)がなんらかの要因により上昇した状態のことです。その状態が続き、視神経の圧迫を引き起こすと、視力の低下ならびに喪失につがなります。 原因として先天性(稀)、原因不明の原発性、続発性(水晶体脱臼、ブドウ膜炎、腫瘍性疾患、網膜剥離など)などがあげられます。

症状として、疼痛や角膜浮腫(目の表面が白濁)、結膜の充血、散瞳、視力の低下・消失などがあります。緑内障は緊急疾患のため、診断された場合は早急に眼圧を下げる必要があります。治療法としては内科治療や外科治療があります。柴犬、アメリカンコッカースパニエルに多い病気です。

ブドウ膜炎

ブドウ膜と呼ばれる膜が炎症を起こす病気です。ブドウ膜とは眼球内の虹彩・毛様体・脈絡膜の総称です。

感染・腫瘍・免疫介在性・白内障等の基礎疾患により発症します。

スリットランプで光を当て診断します。放置していると失明することもあるので緊急に治療を開始します。

網膜剥離

網膜という目の内側を覆っている膜が剝がれてしまう病気です。

腎不全による高血圧・炎症・腫瘍・外傷により起こります。

スリットランプ、エコー検査にて診断します。

進行性網膜萎縮

眼の奥にある網膜が進行性に変性することにより、網膜が委縮してしまう(薄くなってしまう)眼疾患で、進行に伴い視力の喪失が起こります。多くの犬では、初期には夜盲症と呼ばれる暗いところでの視力の低下が認められ、進行に伴い視力の消失が認められます。

有効な治療法は確立されておらず、発症してしまうと最終的に失明に至ります。慣れた環境であれば、それまでと変わらない生活を送れることが多いため、物の配置換え等の急激な環境の変化を行わないように注意しましょう。

第三眼瞼腺の脱出(チェリーアイ)

2歳までの若齢に多く認められ、目の内側にある第三眼瞼腺(=瞬膜腺)が脱出する疾患です。

初めは片側だけ脱出している場合でも、時間差で反対側が脱出することもあります。

原因は、第三眼瞼腺を固定する結合組織の遺伝的欠損や、発育異常などが考えられています。

コッカースパニエルやボストンテリア、シーズー、ビーグル、チワワなどに多く認められます。 症状が軽度であれば、綿棒などで押し戻し、点眼薬を使用することで改善することもありますが、整復できない場合や再発を繰り返すときは外科手術による整復が必要です。

麦粒腫・霰粒腫

瞼の裏側には油を分泌するマイボーム腺があります。マイボーム腺に炎症を起こした状態をマイボーム腺炎と言います。

マイボーム腺炎には細菌感染を起こした『麦粒腫』と脂質が詰まった『霰粒腫』に区別されます。

目薬・内服・内容物の圧迫排出で治療します。

乾性角結膜炎

涙の産生量が減り、潤滑剤である涙が不足し、角膜炎や眼脂を起こします。

原因としては自己免疫性・医原性(チェリーアイ手術)・薬剤性・神経性・特発性等があります。

パグ・シーズー・コッカースパニエルで多発します 涙の産生量を測定し、ドライアイ専用の眼軟膏を点眼します。完治することは稀で、継続的な点眼の必要があります。

角膜外傷

眼球の最も外側の部分を角膜といいます。角膜に傷がついてしまうと、羞明(眩しそうにする)や流涙、結膜の充血などの症状を起こし、ひどくなると角膜穿孔につながります。フルオレセイン染色試験で診断することが可能です。

治療法としては、エリザベスカラーの着用、ヒアルロン酸ナトリウム点眼などによる角膜保護、時には抗生物質の点眼や内服などを実施します。

再発性上皮びらん

角膜の傷が治りにくくなった状態です。

傷の治りを妨げる組織を除去します。

角膜ジストロフィー

角膜にコレステロールや脂質が沈着することによって角膜に白い斑点が出来ます。

視力障害はなく、基本的に痛み等はありません。

沈着した結晶が剥がれるときに角膜に傷がつく場合があり、その際は痛みを生じます。

角膜黒色壊死症

猫の角膜に発生する黒色の壊死です。

原因はヘルペスウィルスの感染や慢性的な角膜の刺激だと言われています。

痛みで涙が多くなり、眼が開けられなくなります。

軽度な場合は点眼治療、重度な場合は手術が必要となってきます。

マイボーム腺腫

マイボーム腺に出来る腫瘍です。切除し、病理検査で確定診断をします。

異所性睫毛

睫毛(まつげ)が結膜の内側から眼球・角膜に向かって生えている状態です。

睫毛の刺激によって角膜に傷がついたり、結膜炎を起こします。

睫毛の除去手術が必要です。

鼻涙管閉塞

涙は角膜を潤した後、涙点から吸収され、鼻涙管というトンネルを通って鼻に抜けていきます。

鼻涙管が何かしらの影響で詰まってしまうと、出口を失った涙が目頭に零れ涙やけを起こします。チワワ・マルチーズ・トイプードルなどの

小型犬に多く発生します。

鼻涙管にプラスチックの管を通して、生理食塩水で洗い流します。内服・食事療法で改善する場合もあります。